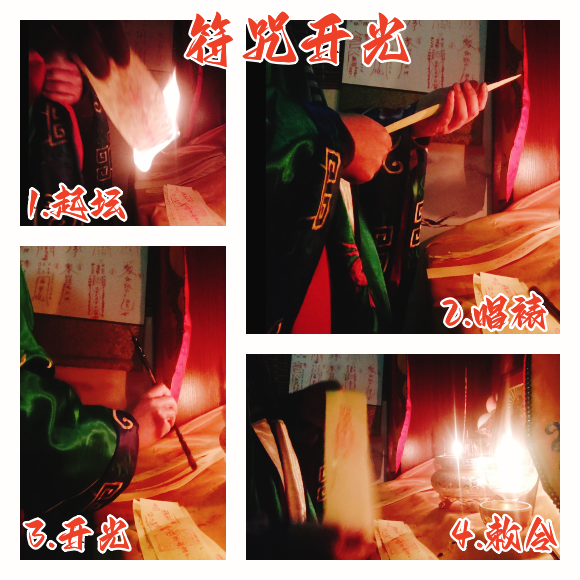

彭绍升与“善书传家”的发展,他的善书编纂受到佛教的影响更大:昆山道教符咒佛教法事

引言

在彭氏家族“善书传家”形成过程中,彭绍升的角色不在于自身编纂了多少善书,而在于整理前辈善书、启迪后辈编纂两个方面昆山道教符咒佛教法事。作为深受释道二教影响的善书,就不可能不引起彭绍升的注意。

“善书传家”的传统,并不取代原有的“理学传家”和“科举传家”,而是不同的家族传统叠加在一起昆山道教符咒佛教法事。借用另一术语来表达,这个叠加的过程实际上是“文化合成”的结果,背后是理学与道教、佛教先后叠加(而非取代)的过程。如果单论在理学方面的影响,彭绍升似略逊彭定求。张之洞(18371909年)很早就在其《书目问答》中,将彭绍升、汪缙(17251792年)和罗有高(17331778年)归入“国朝理学别派”,原因是“三人皆理学而兼通释典”。

尤其是彭绍升,曾与当时的学界泰斗戴震(17241777年)就佛学与儒学的关系问题,进行过相当著名的讨论昆山道教符咒佛教法事。彭绍升曾简要回顾宋明理学以降,理学与佛学的关系,有“独慈湖杨氏、西山真氏、潜溪宋氏、白沙陈氏,其书不讳言佛,且乐引以为助。至阳明王氏倡良知之学,一再传后,折而入佛者,殆不可悉数······乃遂彻两家之藩,以究竟一乘之指”的认识,又强调清初学者“往往树门户堑城府,于是乎儒佛之界重生”,因此继承王阳明等理学先辈以沟通理学与佛教,成为彭绍升一生的思想活动。

作为深受释道二教影响的善书,就不可能不引起彭绍升的注意昆山道教符咒佛教法事。拈出彭绍升的这种学术背景,是想说明彭绍升之继承彭珑、彭定求等家族前辈的善书编纂,是出于内在的自觉或者说理念的诉求,而且体现在继承与超越方面,如果说彭定求之编纂善书,受到道教的影响更大的话,那么彭绍升的善书编纂,就受到佛教的影响更大。据彭蕴章《先世著述记》可知,彭绍升的善书著作相比彭定求更少,仅《测海集》、《居士传》和《一行居集》三种,而且这三种能否算是“纯粹”的善书,仍可保持相当的疑问。

实则在彭氏家族“善书传家”形成过程中,彭绍升的角色不在于自身编纂了多少善书,而在于整理前辈善书、启迪后辈编纂两个方面昆山道教符咒佛教法事。就前一方面来说,彭定求的《质神录》,即“从祖二林公删汰而刊之”;就后一方面而言,家族第十一世成员彭希涑(17611793年)《二十二史感应录》,即是在彭绍升的启迪之下编纂而成。后来彭蕴章所谓“盖书多二林公修辑”的说法,当属平允之论。而彭绍升的所有善书编纂理论和实践,都体现在其“四叙”-《阴骘文集注叙》、《质神录叙》、《感应篇汇注叙》及《二十二史感应录叙》之中。

清末章太炎(18691936年)手批彭绍升《二林居集》时,即指出“《阴骘文集注》等四叙,为尺木终身圭坫”,此洵为不刊之论昆山道教符咒佛教法事。彭绍升的“四叙”涉及三种善书,分别是《阴骘文》、《质神录》和《感应篇》。其中《阴骘文》和《感应篇》为“三圣经”中的两种,另一种(《质神录》)为彭定求所纂,显然是在“删汰而刊之”的过程中补写的序言。

按照写作顺序,《阴骘文集注叙》和《质神录叙》在前,《感应篇汇注叙》和《二十二史感应录叙》在后昆山道教符咒佛教法事。而彭绍升对善书的理念,也经由此前后四叙表达得非常清楚。因《阴骘文》和《质神录》与扶乩仪式较为密切,彭绍升在前两篇序言中集中讨论“天一人”关系,旨在从这一根本性的关系中,论述善书与儒家经典的一致性。如在《阴骘文集注叙》中,彭绍升认为“圣人者,有冥权焉,有显权焉。有已入正位,湛然常寂者焉;有分身应化者焉。其冥也,其显也,其寂也,其应也,一与人为善之心而已”。

接着将文昌帝君与孔子进行了比照,然后进一步指出“圣人者,有冥权焉,有显权焉昆山道教符咒佛教法事。有已入正位,湛然常寂者焉;有分身应化者焉。其冥也,其显也,其寂也,其应也,一与人为善之心而已”。在彭绍升看来,“圣人之道不传,而天人之路塞,上帝悯焉”,因此所有的问题都集中到“天一人”关系的理解上-这正是善书发生效应的观念基础。

在解释《质神录》书名来由时,彭绍升更详细写道:“《记》不云乎“视之而弗见,听之而弗闻,体物而不可遗”,是所谓“诚”也,是神之所以为神也昆山道教符咒佛教法事。神之所以为神,即人之所以为人也。故能尽乎其人者,斯可以交乎神矣,是所谓质也。”对“天-人”关系的清理,将原来视为天堑的佛学与儒学重新勾连起来,也为彭绍升的善书编纂奠定了基础。在《感应篇汇注叙》及《二十二史感应录叙》中,彭绍升进一步为《感应篇》作了辩护。

在《感应篇汇注叙》中,彭绍升提出:“篇中多言鬼神,或疑与儒之说异,不知六经之言鬼神者,章章矣,非虚而意之也昆山道教符咒佛教法事。“神之格思,不可度思”,非所谓“吉凶之神”乎?“陟降厥士,日鉴在兹”,非所谓“在人头上,录人罪过”者乎?“惟命不于常”,非所谓“夺纪夺算”者乎?”显然是延续了当时士大夫阶层普遍的叙述话语,借引用“六经之言”以强调儒学与善书之间的一致性(而非差异性)。

但是这种论调只是为善书找到了权威性和合法性的来源,善书之为用仍需要解决一个关键性的问题:如何解释“善恶报应”“失灵”的现象?《二十二史感应录》的主要内容,是截取二十二史人物传记中有关“善恶报应”的事迹,加以选择简化,整合而成昆山道教符咒佛教法事。为此彭绍升借为此书作序的契机,饱谈“善恶报应”的“历历不爽”,指出应该从“变”与“不变”两个角度进行理解,说“由不变者观之,则天人感应之故可得而详矣。然感应之故,有可知,有不可知。善者祥,恶者殃,此其可知者也;善者不必祥,恶者不必殃,此其不可知者也”。

王汎森指出,儒学/理学存在的重要弊端之一,就是无法在人性之善恶与命运之祸福之间建立联系昆山道教符咒佛教法事。这一“漏洞”给了正统儒者以启发(而不仅仅是威胁)。彭绍升就是利用了儒学和佛学之间的互为补充,为“善书传家”找到了内在的思想合法性。可见总此而论,彭绍升不仅在实践上继承了彭定求等家族先辈的善书编纂事业,重新整理和删订了一批家族善书,而且更重要的是在理论上,就善书与儒学等问题进行了充分论述,既承续了彭定求《感应汇传序》的理念,又在某种程度上补充了彭定求的不足,共同构成整个彭氏家族善书编纂的思想基础。

彭绍升下一代的彭氏家族成员(第十一世,如彭希涑),很小就开始建立对善书的认同、阅读和实践,与彭绍升的这种作用密不可分昆山道教符咒佛教法事。彭绍升在善书的著述上无法与彭定求相比,但在家族传统的继承和发展过程中,更为重要。苏州彭氏家族不仅科名极盛,而且占有大量的土地,至迟在彭绍升时期(乾隆),苏州彭氏家族在男丁不过百余人的情况,却拥有五千亩土地,可见其家族在苏州一地的影响力。

苏州彭氏家族传统的这一“文化合成”之历史过程,当然与明清理学、佛教和道教发展的大历史(如“三教合流”、“居士佛教”等)若合符节,只是从微观、个案的层面,可以更具体丰富地看到这一宏大的历史进程,对具体社会组织(家族、宗族)和具体人群(理学家)的影响力昆山道教符咒佛教法事。因此本文不厌其烦地对此过程进行的“深描”,已经表明社会文化史的研究视角,对多元化认识善书对明清江南世家大族的意义具有重要价值。

结语

作为清代苏州四大望族(大阜潘氏、长洲彭氏、昆山徐氏、长洲宋氏)之一,彭氏家族即至少是学术型与官宦型的集合体昆山道教符咒佛教法事。对于这类世家大族的研究,离不开社会文化史的视野。尤其是从家族传统(或家风)的角度来看,彭氏家族呈现出“理学传家”、“科举传家”之外的另一种传统-“善书传家”。表现为从理念和实践两方面,家族不同代际的成员之间,在善书编纂和传播、阅读和实践方面的传承与发展。详细分梳从彭珑到彭定求、彭绍升的演变轨迹,更可看到这种家族传统的社会文化史过程,实际上是“文化合成”的结果。

免费测八字 今年运势 请加师父微信

免费看八字运势 请加师父微信: fuyuntang8

寻找符咒,灵符,符咒网,道教符咒网,灵符网站,灵符网官网,购买符咒请灵符,这里有各种手绘开光符咒:财运符,财运符咒,财运亨通符咒,五路财神符咒,太岁符咒,化太岁符咒,回心转意符咒,护身符咒,文昌符咒,学业灵符符,开运符咒,转运灵符,桃花符,月老姻缘符咒,偏财符,五鬼运财符咒,化小人符咒,事业符咒,升官符咒,去病符咒,去疾符咒,健康符咒,平安符咒,夫妻和合符,情感和合符咒。

咨询道教符咒 咨询师父微信: fuyuntang8

符咒类型如下:

01.财运符-增财运补财库开运 02.太岁符-化解不利顺利度过 03. 回心符-挽回感情增缘复合 04. 护身符-辟邪镇宅转运护身 05. 学业符 -魁星点斗文昌帝君 06. 开运符-开运转运驱除霉运 07. 桃花符-桃花早到月老姻缘 08. 偏财符-五鬼运财偏财运势 09 .小人符-化解小人是非口舌 10 .事业符-事业有成无往不利 11. 去疾符-药王化疾祛病消愈 12. 健康符-身心健康得偿所愿 13. 平安符-诸事顺利健康平安 14 .和合符-夫妻情感姻缘和合 15.定制符-心有所想 专属定制

咨询道教法事 咨询师父微信:fuyuntang8

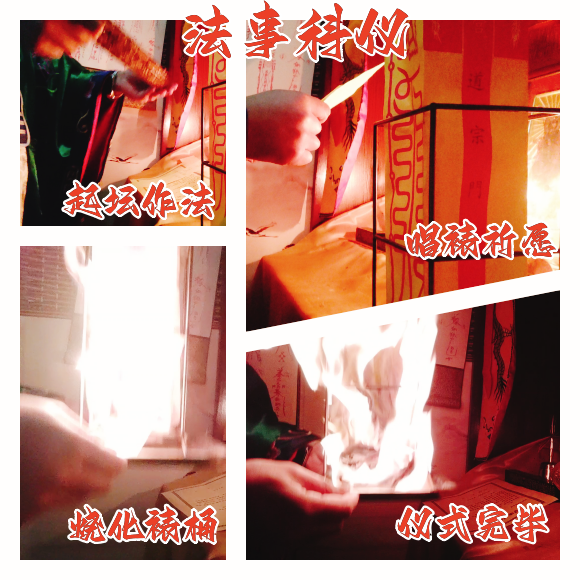

01.化解太岁法事——解太岁、谢太岁 02.升官晋职法事 ——官运亨通提升政绩 03.文昌考试法事—— 开窍聪慧考试顺利 04.偿还阴债法事—— 生债阴宅逢凶化吉 05.开财门补财库—— 增加财运助旺事业 06.助种生基法事—— 病魔缠身增寿增运 07.催子受孕法事—— 生子布阵子女满堂 08.开运转运法事—— 改运天命一帆风顺 09.催财发财法事—— 偏财运势正财持久 10.化解童子法事—— 姻缘顺利仙灵护佑 11.化解小人法事—— 化解小人防人陷害 12.小儿平安法事—— 驱邪回魂活泼健康 13.超度亡灵法事—— 祭奠亲人早登极乐 14.超度宠物法事—— 人类朋友转生脱苦 15.超度婴灵法事—— 打胎坠胎消灾除难 16.祈福许愿法事—— 许愿还愿祈求祈福

本文链接:https://fuzhouwang.org/index.php/post/4813.html

转载声明:本站文章中有转载或采集其他网站内容, 如有转载的文章涉及到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。