去年今日此山中:遂宁道观寺庙寺院

前言:近两年都要去西蜀的山中住一阵,吸点灵气,滤滤扑头盖脸的红尘遂宁道观寺庙寺院。这个世道山中未必就清静,但还是聊胜于无。住惯了,也就常以半个山民自居,实在当然是很矫情的姿态。不过江湖险恶,流年不利的时候,总归有个退避的所在,想想也能心安,大不了去到山中读书做文章,虽然实际做来要艰难得多或是做不到,但以后的事情谁预料得到呢?翻年就不惑了,处世为人俱无斩获,既无道貌也不岸然,而今年夏天又要外游,但却不是上山,也不晓得是否游必有方。于是只好把去年山中写的几篇旧文汇总,俾能打打精神牙祭。零五年六月识。

山中记事之一:吃喜酒

九月间住在青城山的农家乐真是福气遂宁道观寺庙寺院。从城里涌来避暑的人与宠物都回去了。早晨不用排队等开水,晚上不用忍受哗啦啦的麻将声与卡拉OK的嚎叫。庄上连老板就那么五六位,吃饭的时候无须勇为天下先,大家围在一桌细嚼慢咽,感觉像一家人。听闻人多那阵有为争饭菜而动气的。民以食为天。人多了不好办事。

老板娘徐东上礼拜带了常住客人房大哥的老婆徐姐去吃喜酒遂宁道观寺庙寺院。新郎倌在山顶的上清宫扫地,就住在山腰的圆明宫附近。徐东的男人老马说那娃四十出头,穷得叮当响,居然找了个十七岁的凉山蛮子,可见一物降一物是有道理的。徐姐回来说酒席办得还可以,蛮子新娘穿起民族服装见客,就是新房里没有啥子(注:什么)像样的摆设。她和徐东中午晚上连吃了两顿。按规矩要吃三天的,交了几十块钱的礼金,说啥子也要带几个人去吃他几餐。

吃完喜酒,徐姐两口子背着大包包下山,坐朋友的车到大邑县云游去了遂宁道观寺庙寺院。庄中就剩我与张伯伯老两口。喜事接踵有来。老马早几天就说要带我们去崇州街子镇那边拈油大(注:顾名思义,就是大鱼大肉饱餐一顿)。新郎家是开瓦窑的,又结婆娘又生娃儿,是双喜临门的大喜事。我和张伯伯他们有点面浅,说这样空起手去是不是不大好。老马说没得事得,到时候新郎倌要是来敬你酒,你摸五块钱出来逗个礼就行了(注:逗就是凑)。

要去的头天早晨我说我今天不吃饭了,饿起肚子明天中午吃他个痛快遂宁道观寺庙寺院。徐东听了捂起嘴笑,说明天早晨干脆饭也不煮了,去的时候一人带个空口袋。第二天清早飘毛毛雨,老马本来打算每人吃个鸡蛋,结果大家还是多喝了一碗稀饭。九点过雨停了,老马在下面吼出发。我、老马两口子、张伯伯老两口,还有老马的前妻小曾,一共六人慢慢下到山脚的马家幺店子。

大概十点半,我们六人分坐两辆三轮摩托往崇州去遂宁道观寺庙寺院。车子顺着青城山脉而行,路旁的农家与近年兴建的幢幢度假别墅都还顺眼,就是坐在鸽子笼的车厢里抬不直头,脚也震得发麻。上了大路我开始害怕,看到呼啸而过的大车小车,想起乡间公路一家三口挤在农民摩托上的灭门惨剧。幸而同车的老马与小曾东拉西扯个不停,我又开始琢磨说是路不远怎么半天都到不了。

入了崇州境,像从小康退回到温饱遂宁道观寺庙寺院。青城山不见了,路旁的砖窑瓦窑一个个冒出浓烟,空气里有刺鼻的味道,农民的房子也显破旧。过了元通镇我们拐上一条机耕道,田头地角又隆起一座座坟包。快十二点终于平安到达,钻出鸽子笼,周围都是田坝,一座两层楼高的瓦窑灰不溜秋,旁边一排平房,就是吃喜酒的地方。老马让两位开摩托的干脆一起吃饭,加起来八个人,正好凑一桌,吃完了还可以车我们回山脚。

没进门新郎倌就过来敬烟了,是翻盖的五牛(注:蜀中一种价格低廉的香烟),但就不像城里的规矩要给客人点烟遂宁道观寺庙寺院。他的皮肤有点黑,眼神怯生生的,走起路来有些屁颠,一套深灰色的双排扣西装明显大了一号。我想起前几天徐东说这对新人都有点木,老马听了道:“木个逑。娃娃都生得出来,你说他瓜还是不瓜。”(注:瓜就是傻。)

进了院坝才晓得我们来晚了一步遂宁道观寺庙寺院。十几桌都坐满了,正在上菜。堂屋门口一张红漆方桌点了一对红烛。靠院坝门临时拼起来一个露天厨房,几个火头军炒菜炒得热火朝天。阶沿边可能有白酒洒到地上,闻起来有点恶心。我和张伯伯走到院坝门外的田坎边,一边闲聊一边等喊入席。张伯伯是简州人,眯起眼睛说话的样子像盲人。他说几十年前吃过这样的喜酒,坐上桌子大家拘束得很,要等老辈子先动筷子才敢拈菜,然后停下来再等老辈子的下一个动作;还说现在应该没得这些规矩了,就怕东西不干净吃出问题。

院坝里还在一道道上菜遂宁道观寺庙寺院。机耕道与田坎上站了一堆堆的客。不凑巧的是停电,井里抽不了水。几个婆娘家蹲在院坝门外,用别处挑来的水冲洗着一叠叠的碗筷。老马过来说不如周围转下。顺着溪边走,竹林那边有几户人家。我们停在一家杂货店门口,主人忙着抬板凳请大家坐。徐东买了几瓶汽水让大家解渴,老马与张伯伯问主人借了副象棋斩了起来。我买了包红梅烟,发了一圈坐下来,问老板娘咋个(注:为什么)铺板只开了一半,她说都去吃喜酒了,没人来买东西。过了十分钟,新郎倌骑着自行车来催我们入席。老马说干脆下完这盘再去不迟。几个村童拎着大瓶的雪碧欢天喜地走过,看来第一轮吃得差不多了,我们过去正好。

哪晓得赶回去又是坐满人正在上菜遂宁道观寺庙寺院。我们都怪老马光顾着过棋瘾,害大家错过了第二轮。没办法只好站在过厅干等。不一会儿新郎的老妈抱着出生二十来天的孙儿过来了。裹着红毛毡,跟张伯伯一样眼睛眯得梆紧(注:很紧)。老马叼着支烟,蹬掉皮鞋露出一对肉色短袜,双腿盘在沙发上,突然大发感慨,说这娃再过几年就能蹦蹦跳跳到我山上来了。我刚问徐东怎么不见新娘,小曾拍拍我的肩膀道:“那不就是,穿红灯草绒的正过来呢。”(注:灯草绒即法兰绒。)

比起新郎倌,新娘子瘦小得多,头发虽然烫过,但看去很像梭梭头(注:一种老式发型),巴掌大的脸有些发白,一对小酒涡也就更突出遂宁道观寺庙寺院。她拿着一瓶牛奶来喂娃儿,脸上的神情我老觉得不对劲。上山后问徐东,她说新娘子有点弱智,不然为啥子只喂娃儿牛奶不喂母奶。正喂奶新娘的公公来跟大家敬烟与闲扯。婆婆让公公抱孙儿,公公笨手笨脚抱了一会儿不耐烦了:“来来来还是给你,懒逑得抱。”我走到点红烛的方桌旁边,看一位穿蓝军涤装(注:以前的军服或公安制服,为彼时男女的流行服装)的大爷用毛笔写礼单。红纸上方打直写着贺客的名字,下方是礼金数额,送五十元的最多,一百也有几个。我很想晓得老马他们送了多少,但不好意思多看,于是折回过厅那头的小厨房,矮板凳上搁了一只装满米饭的大筲箕,两只苍蝇正在上面打坐。看看手表快两点了,正是又饿又无聊的时候,听到过厅里的人高喊入席了入席了。

又记:这顿油大拈得很舒服遂宁道观寺庙寺院。菜有十来道,大蒜烧鳝鱼、豆瓣肘子还有凉拌的麻辣鸭脚我都拈了不少。本来还有杂拌儿的干果碟子与烧鸭子的,听说来的客太多“涨水”了,第三轮的人都没拈到。张伯伯说得对,老规矩没得人理了,大家拈油大的劲仗都很豪迈,只恨手中的筷子不够长。我们这桌还坐了一对邻村的中年夫妇,莽喊(注:猛叫)老马他们把能装的干货尽量装回去。酒喝的是崇州的蜀泉,土陶的罐罐。老马每隔一会儿就说这酒好喝,没开的那瓶小曾估到(注:逼着)塞进我的背囊,临走前老马还向主人多要了一瓶,说是等房大哥回到山上再喝。我和张伯伯老两口说好等新郎来敬酒每人逗十块钱礼的,结果看他跑到火头军那边吃饭去了。末了说一句,最好吃的是米饭,老马吃了两碗,我吃了三碗。

零四年九月廿八至廿九日(中秋翌日)写于山中遂宁道观寺庙寺院,零五年三月十二日修订

山中记事之二:尘土

住在山中,夜里黑得不见五指,经常不到九点钟就关灯睡觉了遂宁道观寺庙寺院。猪圈旁铁链拴着的大狼狗半夜不安分,呜呜有声,很像怪兽的哭泣。有天凌晨惊醒却不因为狗,而是女人的咳嗽与呕吐声,听来异常恐怖,仿佛人之将死。

我以为老板娘徐东得了急病遂宁道观寺庙寺院。早晨见她好好的,原来是常住客魏孃不舒服。她与张伯伯四月份就来山上住了。我九月初上山,差不多每天早上都见老俩口拄着木棍出去捡锥栗。我平常喜欢一个人满山乱逛,彼此见到总要闲聊几句。日子长了,发现魏孃爱唱歌,六十九岁了嗓子还很清亮,不过唱的都是五六十年代老歌与样板戏,听来不免怪异。

房大哥与徐姐两夫妇也是常住客遂宁道观寺庙寺院。徐姐嘴快,有点八卦。中午吃饭还不见魏孃下楼,我们自然说起凌晨的事情。原来魏孃与张伯伯是半路夫妻,退休前都在一个单位。徐姐说她与房大哥今年五月上来后,爱与魏孃老俩口出去遊山,慢慢觉得她爱发牢骚,喜欢重复过去的不愉快。据说魏孃土改那阵就“参加革命”了,后来在运动中被人利用,写信告发上级,没想到揭发信落到对方手里,反过来被整得很惨。

徐姐说老板娘今早告诉她,魏孃最近觉得老伴张伯伯在饭菜里下了毒,要害死她,逼得她只敢吃自己盛的饭菜,就连张伯伯打的开水她也不敢喝,怕落了药遂宁道观寺庙寺院。她凌晨犯病后,徐东与老马劝了她半天,但她坚持要和张伯伯分开住,要么就一个人先下山,还说平常同桌吃饭的房大哥在监视她。徐姐正讲得起劲,张伯伯下楼来了,一脸的无奈,说老伴一有伤风感冒就会疑东疑西,甚至怀疑他买的药也有问题,老讲以前的上级还想整她。大家听了想劝又不知该如何劝,只有不住的叹息。

过了几天,魏孃的疑心病像是好转了些,又和张伯伯住回一起了,但饭还是一个人盛了端回房间去吃遂宁道观寺庙寺院。晚上我和老马、房大哥在楼下的大厅喝酒,魏孃照常在二楼俯瞰大厅的走廊上活动手脚,一边唱着《沙家滨》的段子。我们压低声音,都说这样下去会苦了张伯伯。徐东说,那晚张伯伯对着老伴,一直都说宁愿自己死在她前头。老马说魏嬢给他看过自己年轻时的照片,水灵灵的,绝对是首长们喜欢的类型。我说魏孃从前肯定被整怕了,以后若是老年痴呆就更麻烦了。大家听了一怔,仍是只有叹息。

魏孃还在楼上走来走去唱阿庆嫂遂宁道观寺庙寺院。老马斟了一轮酒,发了一通人生无常的高论,大家的话题慢慢转向老年痴呆。快满六十岁的房大哥借着酒劲,说现在能吃能喝脑袋清楚就是福气。站在一旁织毛线的徐姐插话道,我与房大爷哪天要是痴呆了,就叫女儿娜姐把我们送去养老院,决不给她添烦恼。我接嘴道城里人还有养老院可去,农村可能就没这么好了。每天背菜到山上卖的马大爷七十好几了,万一有天动弹不得,儿子媳妇又嫌弃的话,恐怕只有等死。老马听了我的话很感慨,说儿女要上天要下地终究是儿女的事,自己在世一天,就要好好的过日子。这顿酒喝了,哪个晓得有没有下顿。

魏孃与张伯伯十月初还是下山回简州了,说是气候转冷,老年人有点受不了,明年三四月间再来遂宁道观寺庙寺院。快吃午饭的时候,张伯伯一根木棍肩挑三个包裹下楼来,魏孃穿得厚厚的跟在后面。徐东拿了一袋乡间炮制的药粉送给魏孃。我看到不禁想起老马的话,说是魏孃觉得张伯伯买的药有问题,要带回去请人化验。但看来她对徐东与老马还是信任的,不然也不会三番五次的讲起明年还要来住新建的豪华标间。那天魏孃下山后,我坐在阳台上喝茶,突然想到有天吃饭时她讲的土改笑话:土改队长是北方人,说话乡音很重,开大会说到胜利果实,下面的劳苦大众听不明白,老把“果实”二字听成“狗屎”。

零四年九月十四日山中

魏孃没走之前,一位朋友来山上探访我遂宁道观寺庙寺院。魏孃下山第二天,我也送朋友走,顺带与他到山脚的中兴场品尝有名的“李煮血”。我俩在小巷里的店内喝酒,一位老妇坐得不远,也在吃一碗滚水里冒得热辣的猪血。可能花椒放得太多,也可能吃得太急,她突然被呛得只有出气没有进气,阵阵咳嗽与呻唤,就像那晚山中听到的一样恐怖,仿佛人之将死。幸好老妇的老伴端来一碗凉水,她才慢慢缓过气来。老俩口刚走,“李煮血”的老板娘过来聊天,才晓得老妇就住在场上,去年中过风,儿女也不怎么照顾,除了每月合共三十元的困难补助,老俩口平时就靠拾些废品换钱帮补日用。趁老板娘不在,在成都市公安局工作的朋友告诉我,局里那些离退休老干部,每个月起码两千块左右的退休金。老同志们每天去公园晨练,遇到收入不高的工厂退休老人问起,都不敢说自己在何处拿钱,只有哈哈一笑回避了之。写到这里,想起老马跟我说过,魏孃与张伯伯的退休金加起来不到九百元。老马说简州他去过,生活开支不低,魏孃住的地方水又被污染,张伯伯每天要跑老远去挑水,所以他们情愿住在山上,空气好,又省钱。至于我熟悉的中兴场,一杯茶五角,一碗“李煮血”一元,以三十元的困难补助,中风的老妇与她老伴怕是不敢经常光顾。

九月十五日又记

山中记事之三:仙山俗气

这些年登仙山,观光缆车一次也没坐过遂宁道观寺庙寺院。青城前山最高峰海拔仅一千六百米左右,从奥地利引进的索道将近千米,足证割鸡可用牛刀。每当载客上山,慈云阁索道前的大喇叭就开始鼓噪,勾引空中的“上帝”招手即照立等可取的十五元快相。我在景区不同的位置试过,几乎全山都可听到,尤其睡午觉的时候烦死人了。可能有人嫌青城太幽了人气不够,说是前几年还想在半山的天师洞再建一条索道招财进宝,后来有幸无疾而终。奇的还不是索道,从中兴场上山的捷径,一路本是老杜诗中近幽意的丹梯,有人却嫌它又窄又陡不利发展经济,去年到今年把路上的红砂石板搬掉了几乎一半,差点修成一条可通三轮摩托的“高速公路”。听说沿途几家农家乐的老板那段时间乐得不行,已经打算辟块空地出来做停车场了。

没有做不到的,只有想不到的遂宁道观寺庙寺院。天师洞前的丹梯,今年换成了打磨得四棱四现的青石块。路宽了,也好走了,但感觉不是登山,像爬一级一级的楼梯。青城山的土质多为红色粘土,青石块砌的山路,与道旁泥土的颜色极不协调,看上去很是刺眼。闻说那些青石块都是背脚(苦力)一块块背上来的,一定花了不少人民的银子。我很遗憾策划者与决策者的脑袋还不够商业,何不将梯级之间的那块立面贴上不干胶,就像城市里的天桥那样,卖点洞天乳酒、道家泡菜与苦丁茶之类的土特产广告?幸而古常道观前那段红墙还没有变色,当年可是入了徐悲鸿的油画的。观内的古六时泉以前虽然残落,还有几分意趣。今年见到崭新的青石板围得严严实实,不生一点苔藓,惟有掉头就走。“自为青城客,不唾青城地。为爱丈人山,丹梯近幽意”。一千多年来换了无数人间,老杜的丹梯,终于有一截改成青梯了。

再说这个月初,蹲在圆明宫一窗古楠的半露天厕所(有几分知堂所说的野趣),免费浏览扔在地上的一张成都报纸遂宁道观寺庙寺院。川籍文人纵论“金大侠入川对四川文坛的重大意义”云云,看得我傻笑不已。原来数天前金庸老先生“青城论剑”正在天师洞。不晓得他老人家坐滑竿(注:竹制的简易轿子)沿“青梯”上得天师洞前,有没有听到山谷里回旋不已的缕缕古琴?那可不是道貌岸然的青城仙家林下抚琴,而是别有“玄关”。我今年刚上山时也差些上当,结果发现青石道旁的林中“五步一岗、十步一哨”,“埋伏”着一个又一个“巧夺天工”的树桩形小音箱。以前讨厌市廛之声,买过几张录有海浪林涛的“天籁”唱片,想在红尘中扮出尘状。没料到天籁当前,居然可以衬上循环播放的背景音乐,搞得假作真时真亦假,就连婉啭的鸟鸣与沙沙的松涛,也像音箱里流出的罐头音乐,真是叫人无话可说。

琴焚了,鹤煮了,我仿佛看到古常道观海棠花下晾晒的亵衣还在滴水遂宁道观寺庙寺院。金大侠青城论剑那天,我幸好没赶过去感受什么老先生“入川的重大意义”。天师洞那尊张天师的木雕像我记得是隋代的古物,以前被香火熏得黑油油的很恐怖,现在涂饰一新加上泛光照明,反添了几分狰狞。不想再一件件事情数下去了,反正我住的地方离天师洞也远,难得逛到那里去爬青石梯听背景音乐。倒是附近的两个“冷宫”(玉清宫与圆明宫)我爱拜访,前一阵两次带远近朋友去,没有一个不喜欢的。就是玉清宫的前当家戴师傅脾气有些怪,八十多岁了还喜欢管东管西,遇到看不惯的客人,话都懒得多说。我每次去都不敢多开口,只敢静坐在殿前吃茶看书发呆。玉清宫还有位百十来岁的坤道张师傅,戴师傅差不多每天陪着她枯坐在天井旁的石花台前。有天我坐在一旁听她俩聊天,张师傅听说宫内的道人都出去拾银杏果了,兴致勃勃对戴师傅说:“走哇,我们也去捡。”被“巴蜀鬼才”等文坛名流簇拥的金大侠,可惜没有机会“微服私访”。他真应该不拘一格,会会这位不识字的仙家。

零四年十月十八日写于青城玉清道院

山中记事之四:神仙也是人

我算是好古之人遂宁道观寺庙寺院。看到盘髻的道人我要想起古人,他们平时的蓝布衣衫,可能是千年因袭的样式,走在车水马龙的街头也许古怪,身处朴茂幽玄的道院却很得宜。香港女作家西西论衣裳,说Armani那样的cutting,要有雅致的建筑与洁净的街道来烘托。我那天见一位白髯老道斜挎布袋手执麈尾,飘然路过我面前的山径,不也恰与西西的论说相合?

执相之求也有碰壁的时候遂宁道观寺庙寺院。青城的苦丁茶价廉物美我最爱喝。上山没多久,专门找慈云阁的某师傅买了半斤。在阁前观音堂写签解卦的梁居士见到,以为最多收我五元钱,没想到卖了二十。宅心仁厚的梁居士事后大摇其头,连说你要喝怎么不来找我要。前几天,二十元的苦丁茶喝完了,当然不好意思去找梁居士。下到山脚的中兴场找俗人又买半斤,只花了十分之一的银子,味道是要差些,但也差不到十倍。

有些时候说钱的确就俗遂宁道观寺庙寺院。今早与圆明宫八十来岁的坤道杨师傅聊得投机。她说现在真修道的人越来越少了,有人出家为躲雨,有人出家为吃喝。我重复了买茶那天对梁居士说的话:有些在家人比有些出家人还像出家人。昨天上午雨中漫步到上清宫后面的大赤天,跟在那里守了六年小卖部的遂宁女子聊到出家人,她说上清宫某师傅收过一个徒弟,却被他以前的徒弟赶走了,为的就怕后来者占了位置抢了饭碗。这自然是道听途说,信不信由你。

但是吃喝之事究竟重要,服气成仙并非人人可以做到遂宁道观寺庙寺院。杨师傅说山上的老道多茹素,她自己就吃了四十多年的素,现在连鸡蛋也觉得有腥味。前几天住处附近的豆花店来了位年纪轻轻的遊方僧人,又吃肉又喝酒,还说最愉快的就是在外晃荡,后悔不该出家。月初朋友上山,说起从前与某画家在成都的小馆子吃饭,一位僧人进来就点雪豆炖的猪蹄,而且指明要肥的。我听了哑然失笑,想起去年登峨嵋投宿寺庙,连吃几天素食痨肠寡肚,最后一晚住洪椿坪,还是忍不住跑去寺外的农家小店炒了一碟老腊肉。

方内的荤素之别,我这个方外人毕竟不好插言,况且认知也有限得很,无非记点所见所闻遂宁道观寺庙寺院。成都昭觉寺已圆寂的住持清定法师,四九年前是国军少将,后来勘破红尘皈依佛门,四九年后却被整得死去活来。清定可能与我外公共过事,因为外婆前些年拜访他回来跟我讲过。听说法师晚年有很多人给他送这送那,他总是正色道:“你们送得越多,我的罪孽越深。”上个月读了本南怀瑾先生的书,虽不觉得特别好,但其中一段印象却很深刻,说是从前成都近郊的新都宝光寺住持乃一高僧,来的时候一个小包袱,离开寺院的时候,也是同样一个小包袱。我今早跟杨师傅说起这两件事,她听了只是淡淡的答道:“现在是贤人让道的时候啦。”

贤人该不该让道暂且不说深了遂宁道观寺庙寺院。顺其自然、柔弱胜刚强的道家思想也自有道理。杨师傅四七年在别处出的家,貌不惊人,就像一位土生土长的山中老婆婆。她知道清定,认识隆莲(成都尼寺爱道堂前住持),见过四九年前后的青城高道易心莹,还随口背得出当年她的太爷与易当家相互调侃的诗句。我问她晓不晓得反右那阵青城山也划了几名“右派道士”,她说自己那年还没到山上来,以前的“右派道士”现今都不在人间了。我正叹息过去的事情就快湮没,没想到杨师傅接着讲了一桩她听来的真人真事——

说是那年反右反得轰轰烈烈,山上的道观也经常开会遂宁道观寺庙寺院。上清宫的刘师傅开会时一言不发,见到人整人实在看不下去,于是发表了一通并非“极端”的言论,其后独自走到距我现在住所不远的林中,找了一处空地盘腿打坐直到气绝。三天之后,刘师傅才被发现,大家以为他服了药,撬开牙齿,口中尚有馀香。无独有偶,我在瑞典汉学家马悦然先生的忆旧文章里也读到过类似故事。那是峨嵋某寺的一位高僧,听说红卫兵第二天就要来斗他,头天晚上集合一众弟子作了最后开示,然后“轻轻拍一拍桌子就圆寂了”。——马先生这句原文,我相信自己基本上没有记错,不信你去翻翻看。

零四年十月廿一至廿三日山中

免费测八字 今年运势 请加师父微信

免费看八字运势 请加师父微信: fuyuntang8

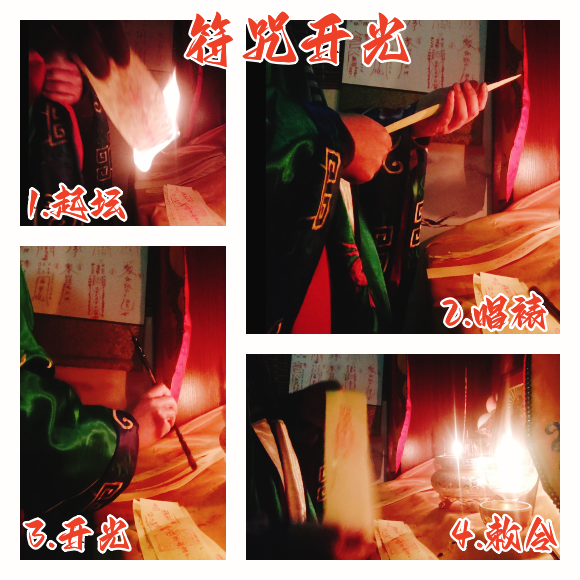

寻找符咒,灵符,符咒网,道教符咒网,灵符网站,灵符网官网,购买符咒请灵符,这里有各种手绘开光符咒:财运符,财运符咒,财运亨通符咒,五路财神符咒,太岁符咒,化太岁符咒,回心转意符咒,护身符咒,文昌符咒,学业灵符符,开运符咒,转运灵符,桃花符,月老姻缘符咒,偏财符,五鬼运财符咒,化小人符咒,事业符咒,升官符咒,去病符咒,去疾符咒,健康符咒,平安符咒,夫妻和合符,情感和合符咒。

咨询道教符咒 咨询师父微信: fuyuntang8

符咒类型如下:

01.财运符-增财运补财库开运 02.太岁符-化解不利顺利度过 03. 回心符-挽回感情增缘复合 04. 护身符-辟邪镇宅转运护身 05. 学业符 -魁星点斗文昌帝君 06. 开运符-开运转运驱除霉运 07. 桃花符-桃花早到月老姻缘 08. 偏财符-五鬼运财偏财运势 09 .小人符-化解小人是非口舌 10 .事业符-事业有成无往不利 11. 去疾符-药王化疾祛病消愈 12. 健康符-身心健康得偿所愿 13. 平安符-诸事顺利健康平安 14 .和合符-夫妻情感姻缘和合 15.定制符-心有所想 专属定制

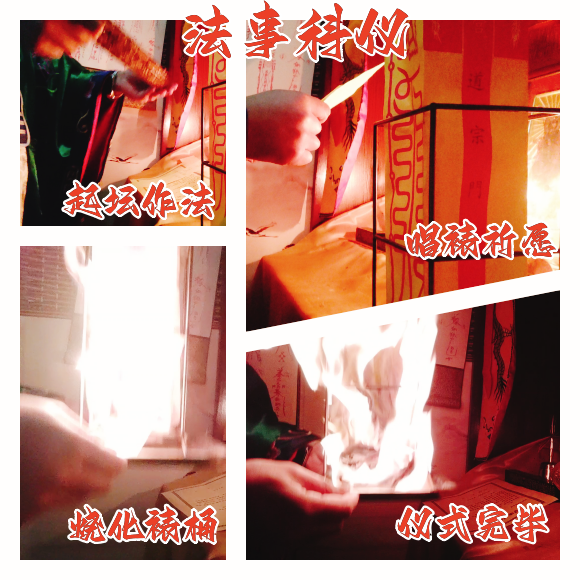

咨询道教法事 咨询师父微信:fuyuntang8

01.化解太岁法事——解太岁、谢太岁 02.升官晋职法事 ——官运亨通提升政绩 03.文昌考试法事—— 开窍聪慧考试顺利 04.偿还阴债法事—— 生债阴宅逢凶化吉 05.开财门补财库—— 增加财运助旺事业 06.助种生基法事—— 病魔缠身增寿增运 07.催子受孕法事—— 生子布阵子女满堂 08.开运转运法事—— 改运天命一帆风顺 09.催财发财法事—— 偏财运势正财持久 10.化解童子法事—— 姻缘顺利仙灵护佑 11.化解小人法事—— 化解小人防人陷害 12.小儿平安法事—— 驱邪回魂活泼健康 13.超度亡灵法事—— 祭奠亲人早登极乐 14.超度宠物法事—— 人类朋友转生脱苦 15.超度婴灵法事—— 打胎坠胎消灾除难 16.祈福许愿法事—— 许愿还愿祈求祈福

本文链接:https://fuzhouwang.org/index.php/post/7943.html

转载声明:本站文章中有转载或采集其他网站内容, 如有转载的文章涉及到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。