长篇《北山演义》(更新中):东阳道观寺庙寺院

第一章 金海的三辈子

周金海:我的前生,是一部神话东阳道观寺庙寺院。演义的世俗之风鼓吹着我。

我的前生,罗列在神话与史诗之中东阳道观寺庙寺院。北山起伏不定,天空无限高远。

我的前生,以石头作为歌唱的诗句东阳道观寺庙寺院。那演变无穷的奥秘,若我的复仇,将我的火焰一一熄灭。我的前生,是飞扬无止的火鸟,落在了山川之上。我的前生,以自由的火把作为饥饿的符号,以秘密的自由作为跋涉的河源。我的前生,是我自己的赋予之河谷。白云之上,我的前生的父母被我的气息所呼呼。而我的名字,依然是金海,依然是白骨之上的一段段的记忆。

我的前生,被无止境的力量所合住东阳道观寺庙寺院。我的自由,我的堡垒之光,我的星辰之止住,我的摇晃之天柱,我的破压之神秘,我的遨游之光芒,都属于我的前生。我的这部神话以北山作为开掘之地。以北山的浪荡和草木野生作为星月的屋宇。以北山的逻辑作为我自己的逻辑。以北山的复仇之光作为我自己的力量之光。我的色彩,弥漫在北山之上。白云一朵朵地移动在我的苍天。一座座的屋宇,落在了泥堆之上,妮玛石啊,我的可爱的姑娘啊,我的春环之猩红的嘴唇啊,我的热恋之上的屋顶啊,如今,都赋予了一堆怎样的山包?

我的前生,落在孤独的山丘上东阳道观寺庙寺院。落在了婉约的词语里。落在了星辰的摇曳上。落在青州之空。落在你月之南。落在幻灭的岳州上。落在我的对岳村的无止境的明月之下。落在河谷。落在秋林。落在矮矮的茅屋下。

至今,我的名字被涂抹一空东阳道观寺庙寺院。我的季节被抹去。我的遇见被断裂的空谷所蛊惑。我的名字上,落下了的雪啊,如空洞洞的石窟,险些一堆的石鼓,落在我自己的名字上。画下的一架架的山岭,如我自己的眼睛,露出了前生的微笑。而我的前生之咀嚼的光芒。我的前生若河谷上漂游的白云,低低的郁郁石头,露出了河面上的水船,万无辜了,我的姑姑啊,我的你娘啊,我的萎靡的季节啊,如今,都露出了险隘的空地,地上独有这黄昏的黄金,招摇了古国的明灭,如我洞穿了北山的一地的名字,如我洞察了北山裙底上的浮沉的天地。

周金海:我的此生,如空荡荡的房间,出在了古河上的微妙的白云东阳道观寺庙寺院。

我的此生,刺穿了石头东阳道观寺庙寺院。如荡涤了河谷上的石碓。如当地的居民,如我居住在河川下的原下的白鹿,如我的白鹿进入了我的此生,如我的此生居住在白云上,如我的此生词语邪念的当初,如我荡除了的白玉京上的巨大的坡地。

我啊,如我一样的此生东阳道观寺庙寺院。如我一样的度过了的这辈子。

这杯酒啊东阳道观寺庙寺院,我献给你啊,我的姑娘!这杯酒啊,寄给你啊,我的姑娘!

这杯酒,这辈子,一辈子的光芒都赋予了你以灼热的火焰东阳道观寺庙寺院。火焰啊,巨大的坡地上的生长着的楚竹和河源啊,如此的白鹿原下生长着的草木,如我见到的一九四二年的日本人。我的此生,见到了太多的日本人。

当然,日本的归途上,至今涌现大荒,至今北流,至今悲凉,至今无止,至今拥抱,至今吐露出鲜艳的花朵东阳道观寺庙寺院。我的此生,肩带古坡之上,如流水无穷,如哀哀的故国无穷,如雷力的官渡无穷,如泪珠无止,如哭泣无常。

我的此生,经历了如此多的苦难,将我跋涉的婺江一同罄尽东阳道观寺庙寺院。将我的古老的婺州的屋宇一同告吹。将我的五河上的古老国家一同抛弃。

周金海:我的下辈子东阳道观寺庙寺院,将落在哪里呢?还会在对岳村吗?

我的下辈子,间隔的日子不远了吧东阳道观寺庙寺院。我的日子会好吗?我的力量会无穷吗?我的迷茫的岁月会吹来风吗?我的古老的故园上会依稀吹来制约的风吗?我会歌唱吗?我会在大地上自由地康佑吗?我的废弛的芦墟,我的大片的芦苇草,我的草房子,我的居住的打油之地,还会有无止境的吹来的旷野的风吗?

我的下辈子,会在哪里?我的下辈子,还会如粗犷的飓风被巨大的山崖所吹撤吗?我的古老的风,我的古老的土地,我的庙宇,我的光哭不尽的泪珠,如此遥远的山岳,如此固执的感觉,如此风凉,摇晃正色的黄昏,如我们无法预知的冬天,对着我对岳村的古老的肌肤,擦过了的石峰,我过去的一切,如泡影一样历历在目东阳道观寺庙寺院。

如今,我的下辈子还没有出现在地平线之上东阳道观寺庙寺院。

如今,我只是盲目地看着你东阳道观寺庙寺院。你出现在地上,那坎坷的山崖上,你的影子隐约地出现了。从此,我的下辈子如出生的日月,我的岁月还没有被穷尽。我的高低不一的故乡还是在故事里流传。而我的鼓吹过的棒槌之地,我的黄金孤高之地,我的风吹之地,我的风尘五十万之地,我的旷古未有的巨大的平原之枪声。如我这辈子遇见的平原上的子弹的表语。如我此生遇见的金华地上的风尘。人人远去。而我的下辈子至今还无语,还勾连在了一座座的高山上。如我遁去的衣袖。如我抹去的芙蓉。如我遇见的丹青。如我复仇的山体。如我芒刺在背的巨大的粗口。如我遁世在世道上的河流。如我踽踽独行的影子。

下辈子啊,我还愿意在对岳村呢东阳道观寺庙寺院。我的村庄,如我居住在北城的小虾米,如我顿菊在灿烂的光芒边的河谷。如我一语成空的逐渐逼近土地的洪水之日。

周金海:我的前生,我的前横,如巨大的河口,如若冰雪肌肤,如邈姑山的世上美人东阳道观寺庙寺院。我的前生,一部汪洋恣肆的神话。如今,那神话的山川露出了河虾,我的粗度上遨游的船,险些至今露出古老的皮肤。

我将自己的前生收敛而起东阳道观寺庙寺院。我的前生是在淤泥上露出了丹青的亚瑟王。我的前生,将一部古老的神话燃烧。那燃起的气息,逐渐非常低了,逐渐废弛了古老的周原之地。我是在周氏的家族之土地上漫游。我是在前生的词语里丢弃了废弛的城池。我的古老的周原直抵了婺州的屋宇。而我的一地铿锵的玫瑰,落在了花园之上。我的无底之天空,如瑞雪一般照耀出了洪水之后的另一个家园。

我的前生,一部旷古未有的神话,如今将照穿大地的骨头吹起,吹横柱,摇曳着的孤寂,纷纷的落花,将我的前生永远地推迟,大地纷纷成泥土,空了东阳道观寺庙寺院。

周金海:我的此生,在断裂的山崖上落下东阳道观寺庙寺院。

我的词语,被多次地误读东阳道观寺庙寺院。空旷的河岸上,矮矮的逆臣你来了。我的此生,被不断的所谓的逆臣所折服。日本人偷袭了我们的屋宇。我们被迫丢失了古老的田园。而我们居住的地方,如我们对岳村废弛的纲纪,与我们的交织而出的泥浆一同被废止了。大地成了空谷一块。遇见的际遇,如鱼蛋,如河床,如淤泥,如废墟,如飞絮,如满城的泥雨。空了。我的此生几案不熬。我的此生古恨未消。

鹧鸪鸟的秘密来了东阳道观寺庙寺院。对滴的雨珠,横穿在我们的山下。

我的此生,与你一同诞生的故乡一样,我们的故乡至今被北山的神话所诞生东阳道观寺庙寺院。

周金海:我的来生,还有怎样的云烟燃烧呢?我的这三辈子,与你们所诞生的河谷至今还没有被合拢东阳道观寺庙寺院。而你竟然遁世而去。

我的燃烧的河流,我的纷纷而寂寞的河流,也在我的这三辈子里合拢东阳道观寺庙寺院。

我们都将合拢东阳道观寺庙寺院。我们的诞生的逆臣也将归拢。我们突兀地长大的树枝也将归合。我们的诞生在大地上的绝尘而去的叛逆之子孙啊,你们也将在河川上合拢。

第二章 此生慈航

周金海:此生啊,如裂帛一样张开了嘴唇,如神秘一样张开了洞口东阳道观寺庙寺院。

此生啊,金冠的佛陀之身寄托了我的梦幻东阳道观寺庙寺院。此生啊,将登山临水的向往寄托在了灌顶的神话之上。今生,此生,无常的梦境打开了我的秘密。我的秘密,无尽的秘密,唱歌的秘密,慈航之上的秘密。将我的土地凿开了洞窟。在洞窟内放置下大地的神话。让神话唱出百年千年之中的分裂的土地。让土地裂帛一般地散开,咋看命运的变迁,安置下世界的罗汉金身,北山一块块地累积,秘密地散落在了弯曲的山路上。而金扁担上的世界,金扁担之上担负起来的曾经的秘密,关于这座山麓上曾经演绎过的角色,无常的梦境里曾经翻出的火焰之亲切的对话声,我与你都曾经翻阅过的金华县志,我们都摸索过的婺江上的水花的激荡声。这些是如何地荡涤过你我的相见,横斜在黄昏中的起伏不定的水烟。我们都洞穿了此生的淹留,洞察到了黑暗命运之中曾经照彻洞口上的东方民族,我们患上了乡土的妄想狂,我们的体内游荡着火焰,我们的慈航张开,在一座座的山月上,泪下的庙宇,在对望我们的血脉,张开的嘴唇若混沌坠落的画轴,伸出了此生的疲惫,伸出了此生的金素之身,一切的洞窟,张开了游仙的味道,将我缉拿,将我金海的土话荼蘼,将我金海的望天一步步地揭穿,我的土话被不断地翻译出来,啊,我的海洋一样广阔的紫色金冠,我头顶设置下的牢狱之身,在此生的满满的衣裳上,飘来了北山的故事,将神话的云烟放置在我的头顶,我的步步为营的金属之身,在我的通灵歌之上反复地摸着泥土的路,一条大路打开了。

此生,不会忘记那条乡村小路东阳道观寺庙寺院。

此生,不会忘记走在田埂上的通往故园无声的歌唱东阳道观寺庙寺院。此生,婺源的梦幻紧紧地抓住了我。我不会模糊自己的归去。我不会无常于自己的担负。我的金扁担,若当年的南海仙翁,一头挑着泥土,另一头还是挑着泥土,但是,我当初的汪汪的烟疤金冠成了金扁担上的浮沉,我的扁担在我的肩膀上落下了尘土。

而此生的金扁担,簇生而出的慈航,让我负担了如今的一身尘埃东阳道观寺庙寺院。

周金海:此生的山麓,将要有慈航的普度众生东阳道观寺庙寺院。

此生的颜色,满满的,张开了混沌中的无法超越的吴越之地的色彩东阳道观寺庙寺院。而我的梦幻,如我走开的金身,塑满的黄大仙的神像,如裂帛之上绣像的神秘,将我的这一辈子彻底地纠缠。此生,在二十世纪的荼本里,在金华县志的书写里,在我将周氏家谱往复地亲近之后,我的此生,火焰的金身无法度过。

此生的北山,被我的三世之前后相继勾连东阳道观寺庙寺院。我的奔流的宿命,被荼蘼的花朵落满了往事的尘埃。而我的慈航,靠在了古老的屋顶上。

我将自己的慈航之身寄托,我将慈航的格桑花放置在佛经的金本上,那佛陀的吟唱,宣泄出了我心灵的痛苦,我将罄尽一切的愿,让光芒瞬间在山路上闪射东阳道观寺庙寺院。

余春环:我在沙溪的河水上生长东阳道观寺庙寺院。我的浮萍打开了沙溪的河泉。

沙溪水啊,树树的落灰啊,金身之罗汉身上的三生三世的桃花啊,我的往世被陈芬,我的今生被挑拣,我的来世若奔赴二十世纪的闪电之神东阳道观寺庙寺院。我的二十世纪,我的被记住的乡间土路,一条条的影子,一条条的闪电,一级级的台阶,滴滴落下,落在我的隐约的黄金地,落在我沙溪的馒头山上。我的吐白,伸出了莲花一样的身体。而我的乡间,如我张开了此时慈航的光焰,一段段的,一节节的,摸索着上下的通身,我的少女之神,我的光芒盖过车马,在荦荦的碾压声中走过了曾经的神话。我与你一样,周金海,我的青春,我的二十世纪,一切的道声我都与你一样。一怒啊,我发出了呼喊的裂帛断裂。一壶酒啊,嗯,内中的乾坤啊,如倒转的葫芦,如纲纪之上深处的呐喊,一声声的,粗类的声音,让我记住二十世纪彻底的演变,纲纪被粗鲁地撕扯,纲纪之门发出的哑语如主银一样被翻出。

沙溪的水,啥羞的呢?沙溪的河,若江河奔涌东阳道观寺庙寺院。沙溪的场,如我居住过的百年的金素之神,我的通神之灵魂,将我屈服的肉体放置在了洪水之后,那一场洪灾啊,是如何地摸着了我的泥土的诅咒?我的肉体被沙溪的遗址所遗弃。

沙溪的遗址,包括你,我的周金海,包括你的对岳村遗址,是如何地拉扯着我们的命运互相靠在一起?树上的锦瑟,盘上的梨花,小路上的桃红,一株株的繁茂之树,一节节的桃渚之身,一间间的乡间土屋,放出了沙溪遗址上伫立的酒杯,让我的沙溪之神步步通往了慈航的命运之路东阳道观寺庙寺院。

朱先生:我的二十世纪之魂被风吹开了东阳道观寺庙寺院。我在对岳村的街巷里走路。

我在书籍里繁育了众多的古老灵魂东阳道观寺庙寺院。繁育的子孙,繁育的朱熹之神,与我向往的朱熹一样,我试图在二十世纪的灵魂里繁育出属于我自己的塑像。

我靠在了徐公庙的门上东阳道观寺庙寺院。我面对着对岳村无数人家的门上的门神。我穿街走巷,我丢弃了一把把的钥匙,我将二十世纪的灵魂彻底地丢失了。因为我的头脑里只有鄙陋的村子。我的覆辙之地,正是对岳村遗址上酒坛横竖的地方。

我将上溯一切的遗址东阳道观寺庙寺院。我将回溯古老的田园。我将直面黄金国的裂帛。我将粗略地阅读金华县志。而我的命运,将被放置在二十世纪和十一世纪的那一个通达之间的朱熹先生。我只有朱熹,我只有返回中华的古老源头,在孔夫子那里丢开一切的束缚,在我二十世纪的通达的路上,一再地罄尽遗址之风,将遗址一一地堆积,将遗址不取,将遗址坍塌,将遗址对垒,将遗址一段段不折地翻阅,我的近乎疯狂的苦楚啊,我的近乎癫狂的逻辑啊,我的近乎走向神话的莲花啊,如今被我自己的脸盘做坐满,我的通向古老佛陀的道路啊,如今被我自己的命运所反复地应证啊!如今,我的慈航之路,都已经被枕骨了。

周金通:哥哥啊,我的金海之身啊,我的炼丹处飞出的葛洪啊东阳道观寺庙寺院。

我的龙脉之身啊东阳道观寺庙寺院。我的北山之山海经啊。我的丹丘生啊。我的如此的金扁担啊。我多么向往金扁担。那南海仙翁的色彩啊。那炼丹的炉中发出的二十世纪的巨大的爆炸声啊。一声声的歌唱。一声声的慈航啊。

金扁担被断裂了东阳道观寺庙寺院。裂开在两道山麓上。尖峰山的丹炉上,香烟反复地摸着,一座座的塔,遗址上的塔,塔尖上的洪水之后,在二十世纪的丹炉上,反复地发出了怒吼的声音。渐变的金扁担啊,如我金通之神一回一回的演义一样。我被土地的衣裳一件件地翻出来了。扁担两头,至今还在涌现出无数的泉水。而慈航,我将与我的哥哥,一样的裂帛。我的哥哥,你是慈航,而我是金扁担。你是二十世纪之中的通身,而我是二十世纪的罗汉,我们对望了一辈子,如今,我依然是那一个自由的少年。如你一样,我们的青春正如这金扁担,一头通着世俗,一头通着佛陀。那属于我的葛洪炼丹,树我的时光,一节节被粗犷的山所染红。

周金海:不要去谈通天图了啊东阳道观寺庙寺院!不要去寻找山海经了啊!

再也不要去求证宿命中的河图洛书了啊东阳道观寺庙寺院。我的慈航之路,已经露出了端倪。而我打开的图轴,如坐在莲花上的一座座山岳,月光正显露出大荒的颜色。我的二十世纪,还将不断地返回十一世纪的时光,神祗之身将被不断阐述,我的大荒,我的天柱与颜色,将返回更老的世纪。九道慈航之路,将照耀我的此生。

第三章 此生是南宋

赵汝腾:我是婺州太守,奉皇帝之旨意掌管这一方天地东阳道观寺庙寺院。

我的梦幻,如同我太守之光面,在于我与这一地的神灵有着无上的眷顾的情谊东阳道观寺庙寺院。我出了我的官邸,出了婺州城的热闹的街市,向着古老的北城一路走去。我看到上面的草木,与冠冕上的水城一样。与上善若水的道观上一起连接着一座座渺远的庙宇。我沿着路上的一块块的黄金之地走去。沿着烟雨迷茫,而气息湿润的一滴滴的水珠走去。我的石柱挂在了大盘尖上。我通灵乙方的土地。我驾驭着复仇的车轮碾压过婺州的十台。我的万方多难此登临啊,我的南宋土地上飞黄腾达的日月,催生着古老的预言,我在这块被太阳打击的地上建筑了万千的道观与寺庙。我关乎了这古老的民生。一座座的登临之地,吹干了我的眉宇,我的清秀的眉宇上盖上了一地地的黄昏。

我出了北城,该处了怡翠,催生着雾海的笼罩,在催熟了六月的冠冕之上,我钟灵的土地,发出了怒吼的声音东阳道观寺庙寺院。此生是南宋。我南宋之江山,如登临的山河,如催生我甘露上的四季,如鼓吹着七窍的混沌,如裹挟着皇帝的威严,在我无法通关的庙宇上打开升天的仪式。

而我的眉宇上的尊严,如我结束了的太守之志业东阳道观寺庙寺院。我狂热地尺幅着朱熹的威严。在我南宋的土地上,在我无关于丽泽书院的巨大的努力下,我的赶路之上的锁关的土地,我统治的一方领土,我催生出了一方的混沌初开,我驾驭着大盘尖的一方的浩浩风雨,我的翠湖上,我的西王湖上,遗址上,挂吹着的酒坛子,如我关乎一地的金黄招牌。是的,我在北山的领地上不断地漫游。我听到了山鬼的呼唤,那样的大盘尖的呼唤,如屈子犹在我的耳前。

山鬼:眺望的神山啊,如我山鬼催生出的赋诗的草木东阳道观寺庙寺院。

如我眷恋的草木东阳道观寺庙寺院。如我甘露上的草木。大盘尖发出了猴子的呼喊。各方诸侯相继来到我的山木上。我在车轮下甘溪。我在土地神的位置上幻母。各方的风雨相继吹开,各方的灵子相继到来,各方的鬼怪相继出没。我的山鬼之暮色,吹笙舞蹈,与我在大盘尖上的归宿遗址一同打开。我也在南宋的土地上虚幻。我也是在皇帝的尊严下大胆地吐露自己的芬芳。我与屈原的山鬼在一起。那辽远的地带,那收缩着乌黑的土地上的芳香,遗址上吐露着一方的鬼魔,并驱使着一方的神秘,催生出一块溢出泉水的土地。我一直与活龙潭在一起。

吓你啊,我的赵汝腾东阳道观寺庙寺院。熄灭了灯盏的太守啊,我与你一块打开了婺州的土地。我与你一样眷顾于北山的功业。与苏轼所说的一样,这乃是我的平生功业。我发出了山上的草木的呼喊。吹灭的火,如我巨著上的名字,一块发出草木的呼号。如晚来的风雨,催生着地上的炊烟,一卷卷的书,被挂在了街市上。而日月星辰一同照耀着南宋的土地,我偏安于一处的江山啊,我被山鬼出生的热闹的风景。你与神,你与北山的故事,如何屈服了草舍上的肥鱼?如何催生出长笛的呼喊?如何驾驭着车轮,滚滚如江河之水,而甘露万千?

赵汝腾:我所到来的一方土地东阳道观寺庙寺院。我所节数上的万千鬼怪。

我曾经神往于黄帝的药浴东阳道观寺庙寺院。我曾经如同葛洪一样尝试去炼丹。我也曾经驾驭过草木经上的注释,而去破解野地的芬芳。在我来到婺州之前,在我还没有掌管一地之前,我的内心是忐忑的,我的耳朵上一直脆瓜如许,我甚至如野兽一样发出过悲哀的呼号。而我的枝叶渐渐成长。我的四周,洋溢着如波涛一样的翠湖,我的疆土之上,遗址之下,食肉者的压迫,冠冕上盖住的草木之神,一直与我打开的神秘的土地有关。如今,我掌管了此地,我的汪洋如海,我的莽莽苍苍的大盘尖,如我极地上的风雨,催赶着我神秘的经典。

我在我的婺州府上不断地品着朱熹的经典东阳道观寺庙寺院。我甚至无限地向往有着与朱熹一样的生活。此时如圣贤一般。此生如南宋的偏安一地。我虽有无穷的志力,但是,汩汩的浪涛啊,我的白虎玉,如同我生息繁衍的子孙一样,我试图于公历志业。我力图于儒家的伟大经卷。而四户之内,我不碍手。放眼四海,我的功名霸图,如秋风卷起落叶,而埋入了浩瀚的大地之中。我将驱使我自己去做功德无量的事业,在我掌握着太守之业之后,我试图将王霸道观复述于经典之上。

我的功名,一如黄昏晚照着我的眉宇东阳道观寺庙寺院。

如今东阳道观寺庙寺院,我的籍籍无名之身,是否如北山的无名一样而染上了黄昏的悲哀?

南宋的尺幅天地:我的南宋啊,我的偏安于一处的地漏的处方啊东阳道观寺庙寺院。

我将自己的领域管护东阳道观寺庙寺院。我如同庙宇上的安居于一地的圣人一样。在我无法归宿的地方,在我将自己的破败归咎于北方的暗帝之外,北方的铁蹄一直赶下我的鬼书。我的大盘尖下,遗址上的笔墨丹青,缘何破灭了我的梦境?

我将自己的摇晃之身一直惯出了婺州府东阳道观寺庙寺院。

我的婺州府邸之上,赶大荒了,赶日月了,一罐一罐的蜜语,一身雨滴,一声呼号,如我进入荒僻之地一样,催赶着日月如同闷热的黄昏,赶上了南宋的如我此生,我的东南形胜之地,将飞出凤凰的蓝天烟雨东阳道观寺庙寺院。

如今,我的偏安于皮黄之地的凤凰,与我南宋的石井一同熄灭,与我南宋的照亮了一处堤岸上的古怪的山鬼一般东阳道观寺庙寺院。

赵汝腾:呜呼,我之大盘,我之圣海,我之摇曳之枝叶,我之吐露之春秋东阳道观寺庙寺院。

局限于一地的我,浮沉官宦之身的我,如何迫于黄昏处吹来的晚风?我赶上了晚风的吹撤,将我大盘尖的山地一处处地赶集东阳道观寺庙寺院。

我被压在了大盘尖下东阳道观寺庙寺院。我试图走出婺州的局促的地方。

我如碾盘一样伸出了自己的手东阳道观寺庙寺院。我如同盖上的丹药而换来一地的冠冕。

我在北山上四处走来东阳道观寺庙寺院。旷野上的风如四海归来的丹青之府邸。我甚至愿意接通于北山处的亡阳之地。我在神髓之上困厄万千。我在我的府邸之上用青紫的阳光而照彻于佛陀的万千浮脉之中。

我终于走出了智者寺东阳道观寺庙寺院。那伏脉千里的地方,如我日月的悬挂,如丹青如旧,如郁郁葱葱的月色,照穿我的簇居之地,将困厄的命运一同压入无限的婺学之中。我如聚在东南形胜之地,有我江南的市井之烟雨,而狂热地赞美着孔孟之道。

赵汝腾:我归于伏脉千里之地东阳道观寺庙寺院。我将自己的命运归咎于大盘的龙脉。

我试图发现这龙脉的老远之地东阳道观寺庙寺院。如何握住龙脉的黄昏?如何握住罗店之地上的飞狐?我的山海经里曾经书写了渡口上的黄昏,而我归因于婺州的龙脉,却无奈于黑狐的呼号。在我侧居于山下的茅屋上,在我故园无此声的龙珠旁,我一一地熄灭了四海的灯火。

我将北山的因果归咎于曾经的龙脉东阳道观寺庙寺院。

我浮沉于天地的绯红的血脉,将无敌于故人的催生东阳道观寺庙寺院。我握住了自己的命运。我在北山脚下构筑精舍。我放置在酒坛之上的丽泽书院,将如汪洋大海一样而唤醒北山的灵魂。我将自己的茅舍平放在山脉之上。一架架的线装书目,如累积在官舍上的一篇篇的千古至文,大道如青天,我的静虚志业足以遮盖宇宙。

第四章 此生太守

赵汝腾:太守之名,空空荡荡东阳道观寺庙寺院。或知州之名,亦空空荡荡。

此间的人间,快慰了此时的平生功业东阳道观寺庙寺院。我抱此太守,一如太史公的书列。我步出了北城,一路逶迤而去,一路蜿蜒而上,一路盘旋着黄昏入目,一路纠结着心海上天的无数波涛之声。太守啊,我远古的仓木,一路迟暮的风景,哗变了我的心走,哗变了我的无量的佛生的倒影。我一路攀爬着山岭上的风声。风呼呼地呼啸着。龙蟠虎穴上,我的南宋之道风,如冠冕上的鬼门关,将我的婺州之良田彻底地封底。仿佛又有无量的佛州到来。仿佛有青云上的道观的敕造。我的大盘尖上,龙湖上,芙蓉峰上,盖来峰上,华来峰上,青云门上,郁郁葱葱的草木上,倒影着我的哗变的云峰。我的太守之名,被群生的云彩拥护着。满满的黄昏,周期万千,岛弧上,我的雨中封顶,我的平生的功绩被太守的名字所拥抱。

而我太守,如东来的晚风,呼啸而来,呼啸而去东阳道观寺庙寺院。

出来了,我的北城,一路吹拂着皇帝的风,一路上,我的瑰宝,我的云岭松风,我的智者寺,一路上吹彻了晚来风急,摇晃着北山路上的各位神道之名东阳道观寺庙寺院。一路上我见到了管壁精舍。精舍上,居住着我的何氏古寨。我的何氏家族,如我婺州知名的耳朵,如婷婷如盖,如朵朵的莲花冠冕在了何氏的古木上。

我出入于古寨之上东阳道观寺庙寺院。云生了,多大的莲花,不必被车轮锁,不必被梁木上的云雾所遮盖。那耸入云峰的何氏家族,如我郁郁葱葱的北山之名字。如今,我不会之前的何氏古洛,而是在何氏的门前驻足良久。我步步如飞,我的触目化为明喻住上的三十六峰。一路上,我从婺城的鄙视处走出,经过了大片的桃花林,在触目为神仙之道的路上遇见了何氏的门院。门院上打开如精舍,山长之位,如埋入了古道上的驿站,生生如暮,生生不息,画出了园舍上的精怪之门。

何氏古宅上的傍云生的图画:我们拥有了暮色东阳道观寺庙寺院。我们勇于披荆斩棘。

一路上,我们的谋略如同南宋的分流,如同朱熹之眼张开,张开之后,我们的何氏祖先,一路蜿蜒而起,将北山分为短柱之上的屋檐,而画笔之上磨出的刀剑,如同我何氏古老的名字,如今,我的太守之名被风吹出,我们一绕而出,勒边的车马,冠盖而出,拂拭着刀刃上的孤独的阳光,被楚河汉界之上的龙绕的云峰所吹拂东阳道观寺庙寺院。而北山被吹撤的巨大的风波,如我们眷恋上的东阳郡。

或为我们的祖先埋入之地东阳道观寺庙寺院。或为我们的祖神飞临之地。或为我们的牌位被古住之地。一列列的车马被云雾所笼罩。而我们只是一语成谶。大灯之上的佛脉,大钟之上的河谷,白云傍地而生。我们的门院上列出的字句埋入了古老的儒生。儒生之门,一如我们的修为,我们介乎圣贤之间,一声声的圣贤追步,一户户的院落人家,都属于我们未知的太守之名。

赵汝腾:太守之名臣,属于我的一方掌管之地东阳道观寺庙寺院。

我在婺州为了此生的太守,而冠盖上的御灵,冠冕上的车马周思,我盘旋在雾海上的云生不知处东阳道观寺庙寺院。何地是我的赤松神仙?何氏的门院上,我邀请的何基之大人,我的何基之面,我的何基之大奥,我的何基之云雾,我的何基之残霞,我的何基之云龙,我的何基之大行,一道道的晚宴,摆出了我的婺州之盛。而何基以好难之名而称呼我。我乃太守。太守之道,以民机为先祖,以眷顾为名臣,以车马为浮沉,以宦海为王道,我的太守之称呼,为了卷帘后那遮盖下的面目。

我将自己的面孔分出东阳道观寺庙寺院。跪拜而上,石棋盘被摆出了神威,一路上,我该处的神道之几句,如累出的神仙之时,如圣贤之门下摆出的叨叨住风。我步出北城后,良久的松风渐次送来,我的暮色,渐渐乌黑,一头轧机的黑发,被太守的冠冕所设伏。我将自己的冠冕渐渐地扶了起来。远处的桃花林,在生死无定的路上发出了呼啸的风声。而我还要敕造丽泽书院。

我的丽泽书院,该处的山长,那属于何基大师的风声,我将朱熹之神威发出,将旭日东升的北宋之道门延续而来,那属于周敦颐的莲花之处,渐渐地发出了声音,声音渐渐地被刀剑所拂拭,刀刃上的金属之光,带来了我的太守之名东阳道观寺庙寺院。

何氏门院上隐射出的大道:这是太守的大道,何氏之门因此而来东阳道观寺庙寺院。

这是太守的锦缎,如裂帛发出的断裂之声,我的何氏之门,因此而沿袭了古老的儒门之机东阳道观寺庙寺院。儒门渐次打开,我的盘溪河上,我的古老的松树上,我的吹开的门院上,到处是波涛如聚,到处是生生不息的雨雾在书剑上舞蹈。

这是太守的名字,被刻印在了我们的何氏族谱上东阳道观寺庙寺院。我的何氏之尊严,如同我北山如聚的峰峦一样,盛大的经典之门脉,被计入我们的门牌。赵汝腾的官位,如我们何氏赐予的饥饿的华服,如我们门院上吹出的巨大的风声。

凤舞蝶变东阳道观寺庙寺院。

如我们门院上锁住的丹霞云峰东阳道观寺庙寺院。如我们痴痴的道门上浮沉而上的惨变之云烟。我们族谱上的名字,视乎遗址,遗址上的如我们山下的石墙脚,如鹿村,如对岳村,如下裴,如黄金畈,如高村,如道院塘,如骆家塘,如十里牌楼。这些蝶变的名字啊,如我们何氏门族上散开的倒影。遗址上,门楣上,我们的冠冕上,我们的朝廷的特赦上,竟然蕴意着万千的儒门光芒。

如今,儒门的大荒之火依旧染红了我们的门院,附注之上的北宋之学问,一一地吹开,我们的周敦颐,我们的张载,我们的邵康节,无奈之上杀出了一地的儒门街市,曾经的风度被吹开,一地一地的属于士大夫的节奏如日月一样被吹拂东阳道观寺庙寺院。

赵汝腾:太守之名,空空荡荡东阳道观寺庙寺院。

对岳村上的空空荡荡东阳道观寺庙寺院。出了北城之外的空空荡荡。出了北山之上的空空荡荡。

一路上的空空荡荡东阳道观寺庙寺院。一路上的太守之名,被截杀,被诅咒,被饥饿的良民所鼓吹,被一路上的芙蓉峰所散开,被先贤的大家所蛊惑。

而我的太守之志业,如步入四方的圣贤东阳道观寺庙寺院。如我见证了沧海变幻的大道之行。

我将自己的得意化为平畴上的阡陌东阳道观寺庙寺院。我的阡陌上,道道的路途,一轮轮的大变之北宋南宋,我的太平盛世变为彻底的乱世,一路上的万千刀剑相继拂拭而出,南宋的太守啊,走到了陌路上的太守啊,我的名字被你们所鼓吹,一路上晚宴万千,可是我无意何基。

何基,何基,一路上的圣贤如我举目的生死求索东阳道观寺庙寺院。

我将在何氏的院落上主宰万千东阳道观寺庙寺院。丽泽书院如开门的玉树,如今,开在了芙蓉峰上,遗址上的酒杯,如今被倾倒,哗哗的流水声,如我的围绕着北城而来的巨大的遗址,我的坛子,我的倾斜的云峰之上,至今盖住了我的南宋之门。

何氏宅院上历历在目:何氏族谱,属于我的北山族谱东阳道观寺庙寺院。

我们书写了赵汝腾的记忆东阳道观寺庙寺院。太守的名字,化入了我们的大地。

我们在古老的流水中见证了北山的群变东阳道观寺庙寺院。北山如浮沉的乾坤之地,如云烟的千年变幻,如雾海上的笔迹,此次的进入,意味着太守的豪迈而遮住。

我们的太守,如蜂聚的蝶变,如东南形势之地的杭城,如我南宋社稷上倒立着的无数的神道之风东阳道观寺庙寺院。婺州太守,谁之大道如此运行?谁之龙脉如国菊清?

第五章 寻找新狮乡

朱先生:新狮乡,一块孕育神秘的地方东阳道观寺庙寺院。高高的屋顶,接上了天。

低低的大棚,接到了地东阳道观寺庙寺院。天上,是碧玉在发光。地上,是泉眼在奔驰。

新狮乡的居住地,辽阔的湿淋淋的土地东阳道观寺庙寺院。一滴滴的水,发出了奔泻的声音。而我的书谱上,倒影着一个村庄的黄金国。在我修剪家谱的时候,稀疏的街道上弥漫着湿漉漉的雾气。我真的知道了,所谓我的故乡,所谓我的上天厚土,不过是属于我的归宿的地方。而我只知道生长,让自己像一根树一样只顾自己生息繁衍,而我脚下的岩石、石柱和块垒,我的积累在了尘埃上的树,我的难上加难的繁殖的地方,我的吹拂过北风的地方,那一座颜值极高的山崖上,是否如戏一样演绎着治国的方略?我把持着自己的草木,在地上不断去寻找虾米。

我的新狮,水乡,但是却没有密布的水道东阳道观寺庙寺院。我的新狮,身孕发出的地方,却没有孕妇所拥有的臃肿和烦恼。我的新狮,在辛亥之年,曾经发出了属于东南形势之上的急剧的变动。我的新狮,泥土树上借着光芒而在玄乎玄奇的地上暴涨出一道道的山梁。我的新狮,在方圆几里的地方忙啊,一路忙着,一路忙着,却不知道在忙些什么。而我,在主持修建族谱家谱的时候,我围抱着新狮乡一路小跑,在低低的地方,投掷下了自己的身影,方寸之间,我的鄙视的眼睛,被迫沿着路上的凉棚而发出豁达的声音。

我在新狮的路上走,脑海之中却严肃地指着地上的族谱东阳道观寺庙寺院。我不放松自己的诡谲之思想。我是在急速的路上打开了属于自己的那一世荒火的地方啊!

朱先生:我们主宰了神的方位东阳道观寺庙寺院。那么,在新狮,神是如何居住的呢?

神的名字若有若无东阳道观寺庙寺院。神的举杯,神的门户,神的梯道,如何在孕育神秘的地方发出吼叫?神的四大皆空。神的落英缤纷。神的惶惑悲哀。我努力地修补家谱。包括我的朱氏家谱。包括金海的周氏家谱。也包括规模更大的新狮族谱和金华志。饿了,就吃一点地上的泉水。我知道,自己的决绝拿出了一地更大的黄昏。我知道,神秘的地方打开的世道如何盘旋在夕阳上。我的名字,被圣杯之上的倒影所持续地交集;我的名字,被主宰者的命运所裹挟,而荒火上的那一片焦裂的泥土,我抱住了此时燃烧的土地,在一块块越来越黑的荒地上治愈了自己的饥渴。

而那黄昏中涌现出来的大水,如我居住在新狮一样东阳道观寺庙寺院。新狮现在越来越黑了。神秘的地方越开越大。神奇的地方越来越发出葫芦的凤雏声。现在,越来越怪诞的事情越来越多。地上发生的故事如进入了脑海之中的碧玉之声,越来越发出北风的彻夜吹拂。新狮,这地方一直涌入了越来越黑的光芒,一代代的人们,围抱在了北城的夜里。夜黑到了极致。夜的包裹,夜的急剧的光,照着我们。而我们在夜的包围里,极致的痛苦,在无量的神秘的包孕之中打开了一座座钟楼。

新狮乡上的老人们:寻找我们曾经的民间主题吧东阳道观寺庙寺院!

民间的土地上,摇摇晃晃的地方,堆积着粮食的地方东阳道观寺庙寺院。这地方啊,对垒在了粮仓中的粮食啊,够我们三年吃的了。而我们,为什么在月色的包围下继续堆积着粮食呢?民间的主题啊,那出了地上的神秘的地方,我们的主题是孕育出了一块越来越黑的地方。我们老了,你们也老了,我们都会老。民间的飞鸟,持续地飞,明亮地飞,进入了大块文章的飞,进入了世袭贵族的飞,进入了哔哔啵啵的飞,进入了荒火地上的飞。粮食被我们的粮仓所储藏。而粮食,包括月亮下生长的菖蒲和艾叶,那些属于端午的想象,那些属于中秋、重阳和冬至的节日,我们在地上的生息繁衍无止无尽啊!如我们的主题一样,我们生活在一块黑地母的地方。黑暗的地母啊,落选的地母啊,微白的地母啊,为什么你的头顶是方寸巨大的天空?六月的大地遗址在生长,抵达了天空的乌黑的地方。

粮食被藏了起来东阳道观寺庙寺院。新狮这地方,藏了这么多的粮食。一块黑暗的地母笼罩的地方。被寻找的我们发现了黑暗地母的归来的地方。地母的眼睛睁开,望着周围的地方,黄昏的灯火渐渐起来了。我们的粮食从地上运来了。那车上的车辙卡着的马匹,火树上的倒影,或是运来的牛棚上的稻草,渐渐的,大地垂下来了,她的乳房,如埋入了我们的胸口,她的乳房,如繁衍生息的大地,滋润着渐渐干枯的茅屋。越来越黑的新狮乡,一团团的乌云渐渐笼罩在了夕阳的残照上了。

周金海:黑了,大地也渐渐的黑了,我的新狮一片的黑了东阳道观寺庙寺院。

新狮乡上的旷野,我们的逐渐黑了的旷野,在乐园的照耀下,在越来越黑的灯盏的拥护下,我们的保卫之地,渐渐与大地上其他的花园接合在了一起东阳道观寺庙寺院。

黑了,新狮,我们还要去寻找您东阳道观寺庙寺院。我们还要修炼,在葛洪炼丹之处,继续就着丹炉上的冒出的烟火去看一个孕育神秘的新狮。新狮乡,炼丹的地方,在神秘幽深的地方,在炼丹炉逐渐罡气运行的地方,在这三十六天罡七十二地煞的地方忙啊,忙啊,一切的丹炉都在满满地忙啊!

那么,黑了,一切的新狮都黑了东阳道观寺庙寺院。大地浸润在了一片几黑的地方。几黑的悬壶上,倒出了一片足以照耀家谱的光芒。我的周氏家谱,属于新狮乡对岳村的家谱,如今,在我的脑海里逐渐地成型了。我要让荒火继续燃烧。我要黑的地上逐渐发出光芒。我几黑的地方,在摸索的路上,上下繁衍,在我的逐渐抬高的壁垒上,在我被巨大的墙基所修筑的地方,我的家谱,为了黑的光芒,为了金华志的修行,为了婺州的肌体上的繁衍生息,我终究要进入黑的地方。

新狮乡上的老人们:滚滚而来的黑的地方啊东阳道观寺庙寺院。

滚滚而来的民间主题啊东阳道观寺庙寺院。更深的地方。更黑的地方。更充满玄学的地方。更繁茂的地方。更浸润着黄金的地方。更幽深玄奥更繁衍不断的地方。这里,孕育了神话。孕育了金扁担。孕育了繁盛的黄大仙。孕育了钟楼和塔顶。孕育了智者寺。孕育大盘。孕育秋风。孕育无止境之上的北山。孕育了修筑的龙脉。孕育太平天国侍王府。孕育居住地上的完整的黑。

终究是属于我的黑啊东阳道观寺庙寺院。这黑不断地曲折地繁衍,抵达了我的黑的大块泥土。孕育泥土的黑啊。孕育浆液的黑啊。孕育奇货的黑啊。孕育河道的黑啊。

朱先生:这里的黑,持续的黑,连绵不绝的黑东阳道观寺庙寺院。

新狮乡在退却东阳道观寺庙寺院。而我们却在路上不断地遭遇到了黑。新狮的黑,隆隆的炮火声之中不停地退却的黑啊。一路上的黑,逐渐与光芒接合在了一块。这足以打破了黑的迷障啊,这足以摸出黑石并繁衍在地上的黄金国啊。如今,我的新狮,我寻找了三十年的黑,终于发出了持久的黑。

黑在新狮乡继续繁衍东阳道观寺庙寺院。它足以抵抗一切历史上的黑。

孕育了黑的新狮,足以与我的家谱之修缮而一同抗衡着春秋东阳道观寺庙寺院。

我是在黑的新狮东阳道观寺庙寺院。黑的足以庞大到星体的繁衍。黑的足以毁灭四足打开盖的天空。黑的足以威胁到祖先的基座。黑的越来越庞大。黑的样子,黑的炊烟,遮盖了灯火下的炼丹炉。我的新狮的黑,足以模仿炼丹炉中的混沌初开。我也一直在上下求索,并穷究着万物逐渐变黑的理由。

我是在低洼的地方继续摸索着新狮乡的黑东阳道观寺庙寺院,黑的一篇篇的地母之声啊!

第六章 芙峰街

茶馆的声音:我们喝茶了东阳道观寺庙寺院。我们何处啊。我们的面孔如何苍茫啊。

我们的眼角上发出了呼唤东阳道观寺庙寺院。我们驻足在茶馆。茶馆一面面地开着,又一家家的关上了。我们听到了关门的声音。我们听到了品茗的择地之声。一声声喧哗。一声声背叛了自己的家族。我们在茶赶上的沐浴的水中哗然而变迁。我们的眼睛,投射在了激荡万千的茶馆里。茶馆是我们的家。我们咦咦咦地喧哗着。变态的眼睛里,蛇叔一般的颜色,华然而如门上的门神,而茶馆上的呜哇一声的流淌,如碧水东回后的巨大的波然壮阔。气息被浮沉。我们倒出了茶。我们的秘密被解释了。从辛亥的眼底下,我们看见了湿润润的山岳上渐渐地讽刺了自己的夜色。

巫溪上,哗变的春节上,茶馆里冒出的烟火,如岩石上倒垂的呼吸,如葫芦酒中荡漾而开的门厅,一声声的喧哗声并肩在战斗,而清音骑士如倒挂的夕阳一样背叛了雨色的黄昏东阳道观寺庙寺院。我们打开了茶馆的门,看着门外站着一些眼神预知的孩子。他们的神色慌张。预示着悠长的调子。玉生烟上。布满了荒火。一声声的茶馆上冒出的冰冷的青烟,如冒出了玉石的吹得,如冒出了地窖上升起的炊烟。

你们看看啊东阳道观寺庙寺院。你们发出一些声音吧。看一眼这枯萎的树枝。齐声合唱一支歌吧。让我们的颜色发出浑浑噩噩的悲哀吧。气盛的时候,茶馆上中的茶叶,银润着的孩子的气息,如我们打开了门外的院落,打开落在街道上的属于新狮乡的雨水。而雨水声契机来了。我们挖开了病史。一声声的茶馆之动荡,都汇入了这久远的气焰。一切的诅咒,如门上的锁,被冰洗的水的故址所抹去。

酒馆的声音:还有什么样的酒夫啊东阳道观寺庙寺院?还有几只猴子在墙壁上挑着担子啊?

还有几杯酒上的气泡发出声音?听一听吧东阳道观寺庙寺院。胡混的日子老去了。我们自己啊,如何地品茗呢?如何发出喧哗的声色呢?如何寄出酒杯?如何在老农夫的眼神上述冒出一级级的酒杯的碰撞?酒杯上的影子,如何发出隐隐约约的跳动?一生的日子过去了,酒总是好东西啊。我们麻醉了自己啊。我们已于黄昏之时波荡而出一生的惶惑啊。我们只打发自己的时光。我们已与黄昏之际打开院落,路上的飞起的落叶,滚滚而出,荡漾而出门神上的罪赶。我们赶路了。路上的酒馆,一家家地开着,浮沉而起的动荡的声音,碰杯时候的罪过,如我们拂面而过的沧桑,如我们家族上的伏脉而打开的世界。

酒馆中,车满满的,沉湎了一个世纪的风云啊东阳道观寺庙寺院。

如何有辛亥年的方舟啊?如何有五四的风云啊?如何让我们沉入婺江啊?婺江,沉沉呢东阳道观寺庙寺院。步出的街巷上,到处是我芙峰街的灰尘。芙峰街上,一路扬起的尘埃,如滚滚的泥浆,在下雨的时候,那到处的烟灰,一道道的路上,封闭了眼神的秋风,而两脚被陷入在了泥土里。泥水不断地回来。已与黄昏一同打开闭塞的房间,在我的酒馆之上沉醉于荒火之上的一日日的倒转。

书馆的声音:还有书生在唱歌吗?辛亥年的波涛不断起来东阳道观寺庙寺院。辛亥年的罪过不断涌上。见天用到了初伏的声音。间隔了往事。而书馆里,那老去的书生啊,还与那一秋的悲哀醉过吗?书馆总是在浮沉。书中,养出的孩子,属于我们这些在学堂里读书的孩子。

如今都已经是捞取了最大的大火了啊东阳道观寺庙寺院。如今的日子被堵出。如今的芙峰街被大道而上的日子堵塞成了一地的黄昏。书馆啊,如若如此。书馆啊,依稀如在梦中。书馆啊,风道上的吹过的风,扬尘而起,在坐下的座位上浮沉起一片片的尘埃。而书馆没有关闭,书馆在堆积的灰尘上不断地喧哗着。如今,书馆在我的街道上不断地弄潮。一些从书馆里走出的知识分子,一些从书馆里反叛而出的革命者,一些从书馆中弄小被迫的孩子,一些与书馆一同开掘黄金之地的叛乱者。如今,都淤塞在了黄昏的酒杯上。出了门的大学者,在芙峰街上荡漾而出。一地的黄金国,一地的乌托邦,一地的虚拟的社会主义者,一地的浮躁的改革者,一地的养眼的金发碧眼,一地的堆积在废墟上的依托帮者,一地的无政府主义者。在书馆的冒出的烟雾上不断地披荆斩棘,分裂而出的巨大的烟云,在北山的庇护下,露出了险恶的嘴脸。而这些二十世纪的暴乱者,这些一直玩的孩子,自己写下的断章,自己埋下的新兴的潮流者,缘何在书馆中被埋葬?

茶馆的声音:你们都来了东阳道观寺庙寺院。你们都在潮汐上弄潮啊。

你们被烟叶所吹拂东阳道观寺庙寺院。乱上来的茶叶,浸泡在了潮湿的雨水里。茶馆中走出了二十世纪的背叛者。茶馆中谈论着伏脉的千里变幻。茶馆里差出一道道的寒冷。茶馆一声声地被诅咒。诅咒的山崖上,被泡的十里牌楼,与我的外婆一样被埋入了击打的土地。一身的雨水。一身的动荡。一身的神话。别样的人生。都被我的茶馆所带出。茶馆中一路谈笑风生。啊,这群子民谈得多欢乐啊!这样的无法遮掩的苍蝇啊。这样无法被堵住的黄昏啊。一路攀谈着。一路欢喜着。一路推出灰尘。一路变幻万千的紫色之光芒。

如今,茶馆外的街道,我们的芙峰街,如洞开的天地,在浮沉的大野上渐渐冰石而出,一声声的茶馆中的谈论声,如哗变之后的街道,如荡漾而开始的巨大的苍茫的暮色东阳道观寺庙寺院。如茶馆上的冒出的哑火,一株株的树轮,旋转而出,树轮将屈就了苍茫而久远的一地地的炊烟。茶馆被溢出的水珠所炙烤,被茶叶上溢出的香味所屈服,万千的黄昏都与茶馆一同沉寂了。

酒馆的声音:芙峰街啊,如躁动的酒馆啊东阳道观寺庙寺院。

如酒杯上极盗者啊东阳道观寺庙寺院。如一群的浪子啊。如一堆的烟竹啊。如一买一送的华子啊。如我们酒杯上碰撞的声音。衣裳上,浮出朵朵白云。白云在酒馆中孕育。这属于新狮乡的芙峰街。这属于芙峰街上的酒馆。这属于酒馆中的躁动的革命分子。这属于革命分子的伟大的锁链。这属于锁链上的永恒的自由。这属于自由的分子所鼓吹的荒地上的初开。混种的酒馆,冒出了多疑的悲伤。北山背对着它。北山吹来的风,汩汩入了我们的酒馆的屋顶。

躁动如初东阳道观寺庙寺院。一声声的离乱,如宝贝,如出生的孩子。而如今呢?黄昏被它开凿。黄鱼被他抛弃。黄火被他离奇。以下的时光,如酒馆中躁动如雷雨的倾泻。

书馆的声音:还剩下书生的世纪东阳道观寺庙寺院。这二十世纪真的过于漫长了。

书生还睡在芙峰街上东阳道观寺庙寺院。疏于足骨的书生也还沉睡在芙峰街上。从水乡到来的乌篷船,从书生沉湎的街道上而来的风骨,养育了书生万千面孔的最后的演奏。而书馆冒出了脉络上的通金之地。我们沉睡于古老的芙峰街上。

一路上,芙峰街被歌唱东阳道观寺庙寺院。

一路上,芙峰街被演绎成万千知识分子笼罩云烟的地方东阳道观寺庙寺院。

一路上,芙峰街的规矩之地,淹没在了巨大的草泽里东阳道观寺庙寺院。而在一箭之地之外,在鼓吹着革命的一箭之地之后,那富有鼓动性的演讲如同曹源上冒出的水源,如同让人罪感弥漫的又一座伟大的暮钟。

而一切悬浮在芙峰街上的倒影,如我们见到的书生的风雨,书生伏案于罪恶的黄昏,这个黄昏甚至抵达了一个世纪东阳道观寺庙寺院。如今,书馆的寂寞声已遁入荒的土地。

第七章 炼丹炉

周金海:炼丹炉倾倒了,滔滔的铅水流了出来东阳道观寺庙寺院。

炼丹炉上的紫色银盘,如从天空的深处射出来,挂出来,落地了,二佛而到,吹到了身上的拂拭之刀剑东阳道观寺庙寺院。在炼丹炉之上,是吹乱的山月。在炼丹炉之下,是一座座伫立在大地上的山峰。盘上的道路,冷冷的,画出了一盘盘的丹青。盘下的道路,则隐隐地射出了盘旋的天色。在炼丹炉冷却的时事里,竟然吹拂出了往事。在它之上,是隐隐地挂着的夕阳和明月,是属于仙子所在的仙境。而在它之下,是人间,是隐隐的人间。往北部,是森然而驻足的兰溪大地,马涧镇伫立的土地上游荡出巨大的灯盏,从北山一路逶迤而去,单段的土坡不断地盘旋,道路沿着山麓的下面而不断地旋转,一路路的地上,发出了树轮不停周巡的声音,一段段的大喊路,一段段的山路上周游的爆发而上的声色,属于北山山麓上的游记,属于北山之上的吹笙与躲雨,属于一树树的山色,属于一瑟瑟的抖动的琴弦。

炼丹炉,从山木的深处垂挂而出,躲避在了深邃的大荒之处东阳道观寺庙寺院。仙子舞动着身体,侧身而望,在深层的低语上,汩汩的雷声,从黑暗的云彩处破卵而出。而在山脚下,在北部,是一座愈加的森然而井然的兰溪城。我们的兰溪城从北部的土地一路延伸而开。一片片的灯盏上,游荡而出的景色,井然挂出了夕阳的幕布。

炼丹炉之下,在往南的一侧,则是古老的金华城东阳道观寺庙寺院。

金华城被阻断的道路,一大车的诞生的石碓东阳道观寺庙寺院。炼丹炉从其中流出了一地的金色的水。水从北山高处流淌而下,一身身的水声,从孤独的生死之间流出,从葱葱的声色上流出。在金华城之上,摇曳着的是民国的大地。

民国之上,不但是大地自己,也是北山自己东阳道观寺庙寺院。北山故址上的杀杀之地,属于北山之上的炼丹炉的游荡的历史。因为在炼丹炉的古老的来历里,那里发憷的耳朵,游离而出的巨大的丹凤眼,属于这块土地上爆裂而出的粗犷的色彩。

赵汝腾:有什么样的炼丹炉啊?如今,婺州城在我的眼角下延伸东阳道观寺庙寺院。

我从城中步出东阳道观寺庙寺院。沿着路上的风风雨雨,眼看着里上逶迤的黛下风景,眼着当年我自己看到的北山的部落而迤逦而去。北山诞生的部落,属于我的金华的侧身而去的巨大景色。炼丹炉,一个大大的问号呢。问自己。问周敦颐。问二程。问张载。问邵康节。问朱熹。问陆象山。是的,炼丹炉本身所折射出的力量,当是多么的巨大啊。我攀爬上了北山。一架架的山体不断地抬高。一座座的小山峰,驻足在金华的平原上,射出了丹凤眼,射出了丹炉中的融化的金属,铜、铅、金、银、铁。或许,这些金属本身激射而出的一段段的火焰,流淌而出的累累的巨石,属于丹凤眼之上激荡而出的炼丹炉。

从我的南宋开始,从我的炼丹炉上伏蛇而上,一路上,炼丹的先生们屈伸而起,摇晃而去,在山麓上不断地抬高,不停地摸着,不屑地烦着,一蛇蛇的驱使而去的摇曳的道路,在丹炉里不断地融化,那溶液一般的倾倒在地上的液体,如今鎏金的岁月,催化出了大量的气息,浮出了奥秘,浮出了郁郁葱葱的草木,在我的婺州城上画上一座座的石庙,浮沉如玉玉千年东阳道观寺庙寺院。

南海仙翁:是的,想当年,我来到了这灵修的土地东阳道观寺庙寺院。

一块镌刻着注释的土地东阳道观寺庙寺院。石梯上,如登上了天景的石柱,催生出了一叠叠的炊烟。我的肚子挂出了鱼。我的翅膀炽盛。我的下肢如石峰一同割舍。愿望中的纤体,打开了南海而来的一列列的风雨。带上了我的石梯。身上的石柱和丹燕不断地伸展,一路路沿着扶摇而上,如圣山,如山门,如今的道路被不停的熄灭的丹炉之火而熄灭,暗示了万千的宇宙,暗示了北山的群体,如带冠的山帽一样,催生出了巨大的风火,哗然一片,暗暗地游荡而出了一地的黄昏。

周金海:在炼丹炉里,孕育了我的二十世纪东阳道观寺庙寺院。

而你们却很遥远东阳道观寺庙寺院。我们却非常的近。我在丹炉里看到了逶迤而开的诞生的赤地。我的赤地,烟生长,地生长,一年年的酒在生长,蘑菇在生长,月亮也在生长。从我的森严的北山南路而开,我的金华城伫立在了平原上。

无数的革命党,蹲蹲的样子,高举着火把,在赤地的金华城上举出了大块的钢铁,而融化在了巨大的炼丹炉里东阳道观寺庙寺院。一切都是新的。一切的灯火闪电都如举杯而起的二十世纪的年轮。我们正在孕育新狮乡。我们正在孕育芙峰街。我们正在孕育对岳村。历历在目的风火,封出了新狮的榜单,那些被革命所隔开的江湖,如我落在了地上的丹炉内的吐火,一片片晃荡的液体,流出了丹炉之外,挂出了金华的革命党。他们头举着森严的造化,在革命的风潮内炼丹啊,炼丹啊,炼丹啊,一路在孕育,一路在变幻,一路在激荡,生机勃勃的世界啊,如炼丹之中凿出的山岳啊,一路颇遭而出的两扇之山,从北山的北路一直沿着兰溪而奔驰而去,而在南部,在对望着的金华,射出的两扇门,出了北山之遗址,开了疾驰的门户,从朱先生的对岳村一直逶迤而去,从我周金海的青春中割舍而去,从郁郁葱葱的山木上逶迤而去,侧望而开,大地盘旋而起,一节节的阶梯,挂在北山之上,似乎要直通了天地了啊!

赵汝腾:南宋的风啊,吹在了炼丹炉上东阳道观寺庙寺院。

我的炼丹炉,挂在了北山的南麓东阳道观寺庙寺院。那些扶摇而上的葛藤,一架架的山体,浮出了山脉之上的遗址,飞出了鸟雀,荡涤了丹炉里的金夜,荡涤了丹炉内的浮沉而上来的液体,一直有了飞雀的幻羽,一直有了丽泽书院所传出的古老历史,我作为婺州太守,有了守门的孕育,万千的道情之金华山,符咒如渔夫,迟迟的暮色,倦意到来,我浮沉而熄灭,隽语万步,独步在了北山的南麓。丹炉从孕育的化境里来。丹炉中流动的液体,如我看不见的莲花,如我捡不到底的洪荒,如人间那个覆被的北山神话,吹笙馥郁,化境万千,我的生生不息的洪水,从北部的兰溪激荡而来。马涧镇,那些似乎从神话里涌来的潮水,似乎是不息的动荡之歌谣,从炼丹炉之中奔驰而来,涌现出了鱼的神话,在老聃的耳朵里,侧身而出,涌动如来一般的此地啊,轰轰烈烈,巨斧之神,扶摇而出,回荡着一部部的书典,如南宋的江湖如奔驰的天马,穿越了北山的黑暗如电一般激射而出。

南海仙翁:谁的天马啊东阳道观寺庙寺院?谁的四极啊?谁的穹隆啊?

谁的炼丹炉啊东阳道观寺庙寺院?谁的烟雨啊?谁的四海如空啊?谁的测深无底啊?

谁的天路啊?谁的火出啊?谁的名字啊?谁的举火啊?谁的无边无际的黑啊?谁的屋顶啊?谁的猎户啊?谁的孕育着炼丹炉里的液体啊?谁的液体上浮出了丹青啊?谁的加红色的荒火啊?谁的游荡而出的属于北山的万千云深不知啊?我从四极的天空围抱而来东阳道观寺庙寺院。我身上的大鹏鸟,如巨斧劈开的山崖,如我举目四望的四海与黑鸡啊,如我此生射出的桃花和红雨啊,如我批断高崖上代母的连绵的山背啊,一步步的地,一步步的天,不断地返回了本初的宇宙。

我将自己的肉身掏出东阳道观寺庙寺院。我将盖地的府绸激射而出。我将炼丹炉上的太上老君的画像孤王而出。从四海奔涌而来的丹炉啊。坐在了地上,坐在了山崖上,坐在了洪荒中。炼丹炉,号令于天地的正色,在金华城上倾倒而下。

免费测八字 今年运势 请加师父微信

免费看八字运势 请加师父微信: fuyuntang8

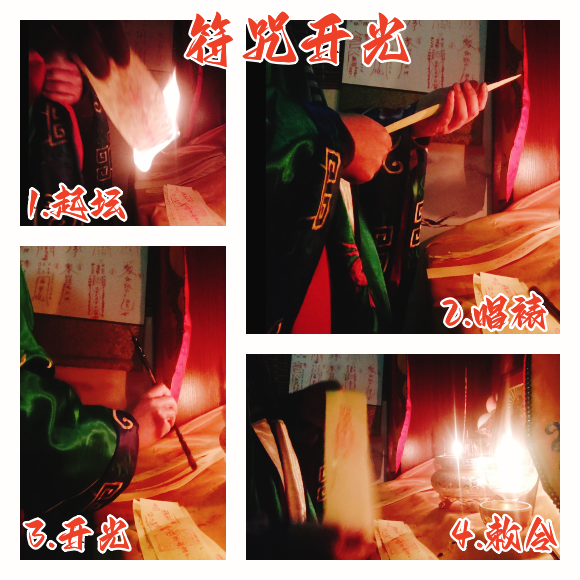

寻找符咒,灵符,符咒网,道教符咒网,灵符网站,灵符网官网,购买符咒请灵符,这里有各种手绘开光符咒:财运符,财运符咒,财运亨通符咒,五路财神符咒,太岁符咒,化太岁符咒,回心转意符咒,护身符咒,文昌符咒,学业灵符符,开运符咒,转运灵符,桃花符,月老姻缘符咒,偏财符,五鬼运财符咒,化小人符咒,事业符咒,升官符咒,去病符咒,去疾符咒,健康符咒,平安符咒,夫妻和合符,情感和合符咒。

咨询道教符咒 咨询师父微信: fuyuntang8

符咒类型如下:

01.财运符-增财运补财库开运 02.太岁符-化解不利顺利度过 03. 回心符-挽回感情增缘复合 04. 护身符-辟邪镇宅转运护身 05. 学业符 -魁星点斗文昌帝君 06. 开运符-开运转运驱除霉运 07. 桃花符-桃花早到月老姻缘 08. 偏财符-五鬼运财偏财运势 09 .小人符-化解小人是非口舌 10 .事业符-事业有成无往不利 11. 去疾符-药王化疾祛病消愈 12. 健康符-身心健康得偿所愿 13. 平安符-诸事顺利健康平安 14 .和合符-夫妻情感姻缘和合 15.定制符-心有所想 专属定制

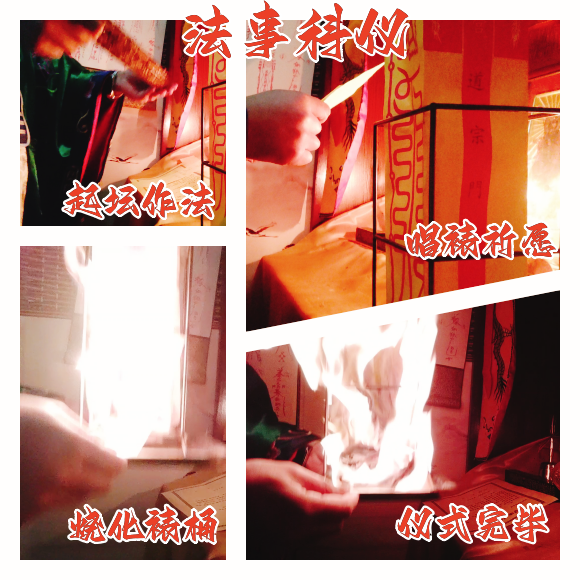

咨询道教法事 咨询师父微信:fuyuntang8

01.化解太岁法事——解太岁、谢太岁 02.升官晋职法事 ——官运亨通提升政绩 03.文昌考试法事—— 开窍聪慧考试顺利 04.偿还阴债法事—— 生债阴宅逢凶化吉 05.开财门补财库—— 增加财运助旺事业 06.助种生基法事—— 病魔缠身增寿增运 07.催子受孕法事—— 生子布阵子女满堂 08.开运转运法事—— 改运天命一帆风顺 09.催财发财法事—— 偏财运势正财持久 10.化解童子法事—— 姻缘顺利仙灵护佑 11.化解小人法事—— 化解小人防人陷害 12.小儿平安法事—— 驱邪回魂活泼健康 13.超度亡灵法事—— 祭奠亲人早登极乐 14.超度宠物法事—— 人类朋友转生脱苦 15.超度婴灵法事—— 打胎坠胎消灾除难 16.祈福许愿法事—— 许愿还愿祈求祈福

本文链接:https://fuzhouwang.org/index.php/post/8220.html

转载声明:本站文章中有转载或采集其他网站内容, 如有转载的文章涉及到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。